原发性醛固酮增多症(primary aldosteronism,PA,简称"原醛症")指肾上腺皮质自主分泌醛固酮,导致体内潴钠排钾,血容量增多,肾素-血管紧张素系统活性受抑制,临床主要表现为高血压和低血钾。过去几十年,原醛症一直被认为是少见病,在高血压人群中不到1%。随着血醛固酮与肾素活性比值(aldosterone to renin ratio,ARR)被用作原醛症筛查指标后,相当一部分血钾正常的原醛症患者得以发现并确诊。2010年由中华医学会内分泌学分会牵头,在全国11个省19个中心对1656例难治性高血压患者进行原醛症筛查,报道其患病率为7.1%,对高血压特别是难治性高血压及新诊断高血压人群进行原醛症的筛查对临床工作有着现实的指导意义。

中国医师协会内分泌代谢科医师分会及中国内分泌性高血压协作组基于临床证据和临床实践,就内分泌性高血压的筛查适宜人群、筛查方式、筛查结果解读等相关问题,经过多次讨论最终形成《内分泌性高血压筛查专家共识(2025版)》。围绕常见内分泌性高血压的发病机制、临床表现、筛查适宜人群、筛查方式和注意事项等部分进行阐述,并对少见和罕见病也尽量提及,以便临床医生进行有效的鉴别诊断。

其中,针对原醛症的筛查要点总结如下:

原醛症的筛查:谁需要做?怎么做?

1. 筛查人群:所有高血压患者都应关注!

尽管欧美指南通常建议仅对高危人群(如难治性高血压、合并低钾血症或肾上腺结节的患者)进行原醛症筛查,但近年来的研究表明,仅针对高危人群的筛查策略可能导致大量患者被漏诊。日本原醛症指南则建议对所有高血压患者进行筛查,以提高诊断率和改善长期预后。

在中国,一项研究表明,新诊断高血压患者的原醛症患病率为4%~7%,而接受手术治疗的患者中,高血压治愈率高达86%。这提示,对新诊断高血压患者进行筛查,不仅能提高诊断率,还能显著改善患者预后。

多项研究显示,与仅在高危人群中筛查原醛症的策略相比,对所有高血压患者进行原醛症筛查的策略更具成本效益,表现为医疗成本下降,并能更好地控制心血管风险。

因此,本共识建议所有高血压患者(尤其是新诊断高血压患者)至少进行一次原醛症筛查,高危人群更应高度重视,必要时重复筛查。

2. 筛查方法:醛固酮与肾素比值(ARR)是关键指标

筛查原醛症的核心指标是醛固酮与肾素比值(ARR)。这一指标因其敏感性高、检测方便,已被广泛应用于临床。

以下是筛查的具体要点:

筛查条件:患者需在早晨、非卧位(坐位或站位)2小时后采血,宜空腹。采血前3~5天不限制钠盐摄入,并纠正低钾血症。

检测方法:常用的检测方法包括化学发光法和放射免疫法,两者在筛查原醛症方面效率相当。化学发光法因操作简便、速度快,应用更为广泛。

切点值:基于肾素浓度的ARR切点为2.0(ng/dl)/(mU/L),基于肾素活性的ARR切点为30(ng/dl)/(ng•ml•h)。这些切点可有效减少漏诊。

3. 药物洗脱:是否需要停药?

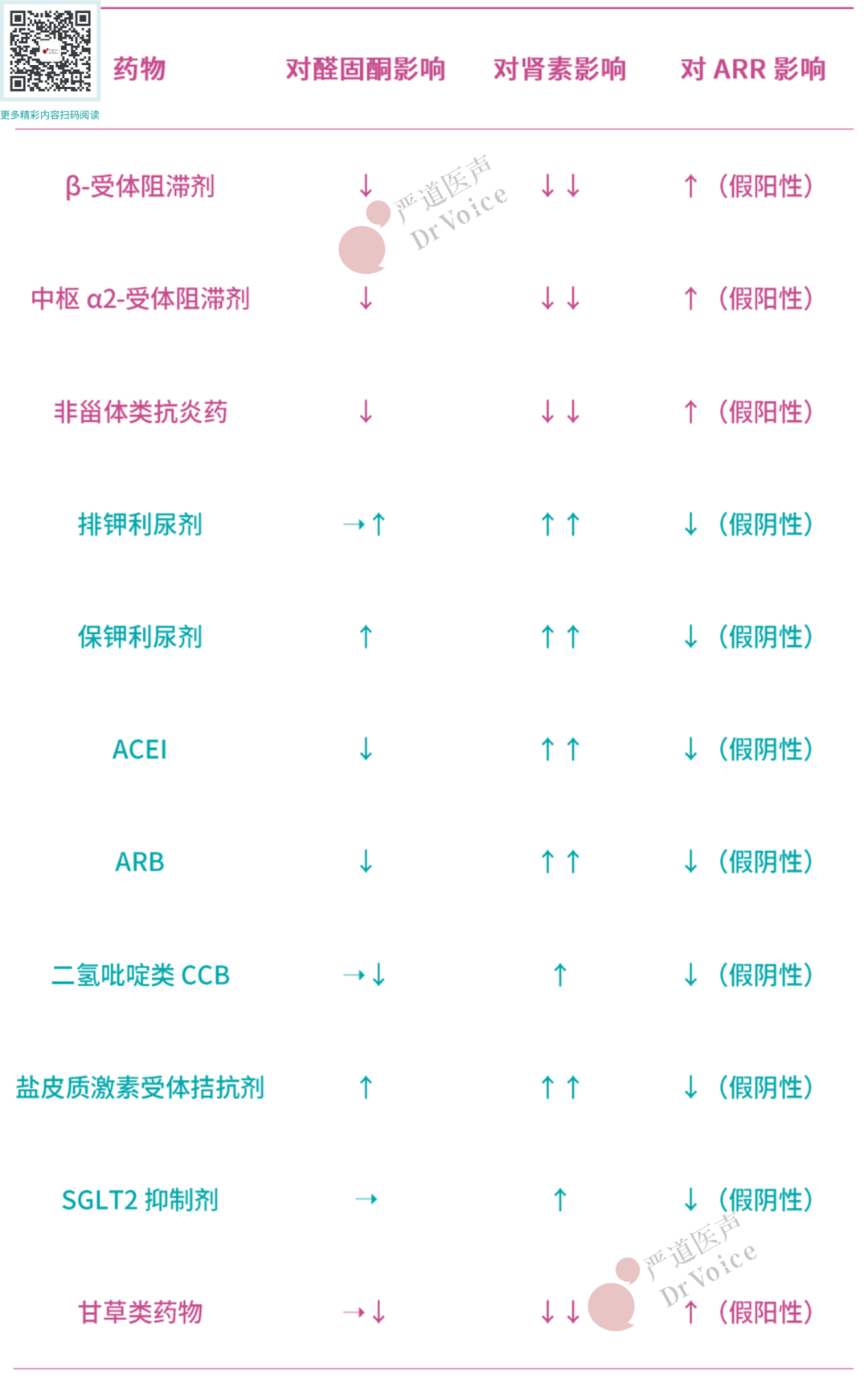

ARR测定易受降压药物的影响,因此建议在药物洗脱条件下进行筛查。具体要求为:停用可能影响ARR的降压药(如ACEI、ARB、利尿剂等),或换用非二氢吡啶类钙通道阻滞剂/α受体阻滞剂至少2周;若使用利尿剂及甘草类药物,则需停用至少4周。

然而,药物洗脱过程可能繁琐且依从性差,甚至导致血压波动。因此,在未行药物洗脱的情况下,也可进行ARR筛查,但需合理解读结果。例如,服用导致ARR降低的药物(如二氢吡啶类CCB、ACEI/ARB、利尿剂)时,若ARR仍增高,可判断为筛查阳性;服用导致ARR升高的药物(如β受体阻滞剂)时,若ARR正常,可基本除外原醛症。对初筛阳性的患者,必要时在药物洗脱后重新筛查。

此外,对原醛症高危人群(包括难治性高血压、合并低钾血症或肾上腺结节的高血压患者等),若在服药状态下ARR筛查结果为阴性,建议在药物洗脱后再行ARR筛查。

为什么早期筛查如此重要?

原醛症的早期诊断和治疗不仅能显著降低心血管事件风险,还能改善患者的生活质量。对于ARR筛查阳性的患者,建议尽快完成确诊试验,并在条件允许的情况下转诊至上级医院或内分泌专科。

结语

原醛症是高血压背后的“隐形杀手”,但通过早期筛查和诊断,我们完全有机会将其“扼杀在摇篮中”。无论是新诊断的高血压患者,还是长期服用降压药的难治性高血压患者,都应重视原醛症的筛查。