翻译作者:朱君,副主任医师,江南大学附属医院心血管内科

【致谢】严道医声衷心感谢各位医生同仁无偿提供专业的医学内容。谨以本文向所有推动医学科普的践行者致敬,期待与更多医者携手,传递医者声音,共建学术生态。

往期回顾

扫码添加道道,领取中文完整版pdf

6.非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS):常规有创或选择性有创初始治疗策略

6.1常规有创或选择性有创治疗策略的基本原理和时机

概要

常规有创治疗策略是指对非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS)患者进行冠状动脉造影,并根据情况通过经皮冠状动脉介入治疗(PCI)或冠状动脉旁路移植术(CABG)进行冠状动脉血运重建的策略。这种方法可提供重要的预后信息,包括明确冠状动脉疾病(CAD)的范围和严重程度。多项随机对照试验表明,与选择性有创治疗策略相比,NSTE - ACS 患者采用常规有创治疗策略可降低主要不良心血管事件(MACE)的风险。[1 - 3] 值得注意的是,这些试验是在高敏肌钙蛋白(hs - cTn)检测方法出现、冠状动脉造影常规采用桡动脉途径、新一代药物洗脱支架以及当代循证抗血小板治疗可用之前的早年时代进行的。因血管造影风险极高或已知冠状动脉解剖情况或因个人拒绝血运重建(PCI 或 CABG)的患者,可采用非有创治疗。[13] 此外,一些低风险患者,特别是那些心脏生物标志物正常且急性冠状动脉综合征(ACS)诊断存疑的患者,应考虑采用 “选择性有创” 治疗策略,即在考虑冠状动脉造影之前先进行进一步的非有创风险分层,因为他们从常规有创治疗中获益较少。这些低风险患者在出院前仍应接受非有创负荷试验或冠状动脉 CT 血管造影检查。在非有创检查中发现有较高风险结果的患者,或有反复缺血症状的患者,如无禁忌证,应在出院前进行有创冠状动脉造影检查(图 7)。

指南推荐意见的相关支持性文本

1.在非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS)患者中,与在考虑血管造影前先进行进一步无创风险分层的选择性有创方法相比,常规有创方法可改善临床结局,包括降低心肌梗死(MI)复发率和缺血复发率。[1 - 3] 在一项对随机对照试验的协作荟萃分析中,与选择性有创方法相比,常规有创方法可使死亡或心肌梗死的风险降低 18%(优势比 [OR] 为 0.82,95% 置信区间 [CI] 为 0.72 - 0.93),其中心肌梗死风险降低 25%(OR 为 0.75,95% CI 为 0.65 - 0.88)。[5] 这种获益在生物标志物升高的高风险患者中更为明显。[4] 证实常规有创方法获益的研究是在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初进行的,目前尚不清楚在当代治疗方法和介入技术的进步,是否会产生不同的结果。同样,心脏生物标志物(肌酸激酶同工酶 [CK - MB] 和较旧的肌钙蛋白检测方法)升高可以识别出那些从常规有创策略中获益更多的患者;然而,目前尚不清楚能够检测到较小程度心肌坏死的高敏肌钙蛋白(hs - cTn)检测方法,对于识别那些从常规冠状动脉造影中获益的患者是否同样有用。尽管女性在血管造影时发现存在阻塞性冠状动脉疾病的可能性较小,但在存在相似风险预测因素的情况下,她们从常规有创治疗方法中获得的益处与男性相同。[4] 全球急性冠状动脉事件注册(GRACE)2.0 风险计算器和不稳定型心绞痛 / 非 ST 段抬高型心肌梗死(NSTEMI)的心肌梗死溶栓治疗(TIMI)风险评分,可能有助于识别主要不良心血管事件(MACE)风险增加且从常规有创治疗方法中获益更多的患者(表 5)。[1] 值得进一步权衡常规有创治疗方法相对风险和获益的冠状动脉造影相对禁忌证概述见表 15。

2.尽管一些试验表明,对于非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS)患者,采用常规有创治疗策略可降低主要不良心血管事件(MACE)的发生风险,[1 - 3] 但其他一些试验则显示,与采用进一步风险分层的选择性有创治疗策略相比,常规有创治疗策略并无显著获益。[4,7] 虽然对三项随机试验的汇总分析表明,常规有创治疗策略的获益与基线风险无关,[6] 但其他跨研究的荟萃分析则表明,低风险患者可能从常规有创治疗中获益较少。[4,5,14] 此外,一些低风险患者,尤其是那些心脏生物标志物正常且急性冠状动脉综合征(ACS)诊断存疑的患者,采用选择性有创治疗策略可能会改善预后。[4,5] 这些患者在出院前应优先接受无创负荷试验或冠状动脉 CT 血管造影检查,以帮助确定是否需要进行冠状动脉造影;不过,对于怀疑存在持续性缺血症状的患者,应考虑进行冠状动脉造影。

3.非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS)且病情不稳定的患者(例如,尽管接受了最佳药物治疗仍存在难治性或复发性心绞痛、血流动力学或电不稳定、急性肺水肿或心力衰竭、二尖瓣反流恶化等情况)在很大程度上被排除在随机对照试验(RCTs)之外。尽管临床试验数据相对较少,但这些患者发生不良结局的风险较高,因此建议采取紧急有创策略(入院后 2 小时内),并打算进行血运重建。[8,15] 如果患有急性冠状动脉综合征且病情不稳定的患者在不具备经皮冠状动脉介入治疗(PCI)能力的医院,他们应立即被转至具备 PCI 能力的机构,目标是立即进行血管造影。支持立即进行冠状动脉造影依据造影结果进行血运重建的临床特性列举在图 8 。

4.对于已决定进行冠状动脉造影的非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS)患者,早期有创治疗与延迟有创治疗的获益尚不明确。[8,9,11,12] 在急性冠状动脉综合征介入治疗时机(TIMACS)试验中,[11] 患者在症状出现后 24 小时内入组,并被随机分配至在 24 小时内进行早期血管造影,或在随机化后 36 小时及以后进行延迟血管造影。在 VERDICT(使用计算机断层扫描进行极早期与延迟侵入性评估)试验中,[12] 患者被随机分配至在诊断后 12 小时内进行早期血管造影,或在 48 至 72 小时之间进行延迟血管造影。两项研究均报告,在总体研究人群中,早期与延迟有创治疗在主要不良心血管事件(MACE)方面无显著差异,但有迹象表明,对于全球急性冠状动脉事件注册(GRACE)风险评分 > 140 的高危患者,早期有创治疗可减少 MACE。[11,12] 在一项比较早期与延迟治疗的随机对照试验的荟萃分析中,未发现早期血管造影有降低死亡率的益处。然而,支持早期有创治疗的因素包括 GRACE 风险评分 > 140、糖尿病、年龄 > 75 岁以及心脏生物标志物升高(尽管交互作用的正式检验无显著性)。[8] 尽管随机对照试验未对此进行评估,对已进行了优化药物治疗,心脏生物标志物仍持续急剧升高(可能是由于持续缺血和心肌坏死),这也可能支持早期进行冠状动脉造影。

5.对于计划进行血管造影的中低风险非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS)患者,时机似乎并不关键,在 48 至 72 小时内采取延迟有创策略似乎不会增加未来发生主要不良心血管事件(MACE)的风险。[8,10 - 12,15] 随机试验数据未显示在非选择性非 ST 段抬高型心肌梗死(NSTEMI)患者中,早期与延迟有创治疗在死亡或心肌梗死方面存在总体显著差异。[8,11,12,16]

7.急性冠状动脉综合征(ACS)导管室注意事项

7.1 PCI血管入路

概述

桡动脉已成为接受心脏导管插入术和经皮冠状动脉介入治疗(PCI)患者的首选血管入路部位。[8,9] 与经股动脉通路相比,经桡动脉入路与更低的死亡率、出血风险和血管并发症相关,在ACS治疗中尤为如此。[5] 此外,患者更倾向于桡动脉入路,它能让患者更早下地活动,且不适感更少。[9] 需注意的是,大多数比较桡动脉和股动脉入路的试验交叉率非常低,这是因为这些试验要求操作人员具备桡动脉入路的专业技能。[3] 选择桡动脉入路时,必须考虑到桡动脉可能被用作冠状动脉旁路移植术(CABG)的搭桥血管这一情况。[10] 在外科医生常规使用桡动脉作为搭桥血管的医疗机构,应考虑血管入路的选择,以及心血管外科团队未来对桡动脉的使用需求。尽管桡动脉是研究最为广泛的手腕入路部位,但在上肢其他部位,包括尺动脉和远端桡动脉,也能取得类似的结果。[11,12] 对于计划进行临时机械循环支持(MCS)的患者,应考虑经股动脉入路,最好在超声引导下进行。而对于因临床、解剖或技术原因无法使用桡动脉的患者,经股动脉入路则是默认的替代入路部位。[13]

指南推荐意见的相关支持性文本

1.随机对照试验(RCTs)一致表明,在接受PCI治疗的ACS患者中,桡动脉入路相较于股动脉入路具有优势。一项对 7 项高质量随机对照试验的个体患者数据进行的荟萃分析(48.6% 为非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS)患者;46.2% 为 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者)显示,与股动脉入路相比,桡动脉入路分别与全因死亡和大出血的相对风险显著降低 24% 和 51% 独立相关。[3] 在基线血红蛋白水平较低的患者中,死亡率降低的幅度更大。桡动脉入路在减少出血方面的益处是由穿刺部位出血的显著减少所驱动的。血管并发症显著减少了 62%。MATRIX 试验 [6] 表明,在随机分配至经桡动脉入路与经股动脉入路的急性冠状动脉综合征患者中,主要不良心血管事件(MACE)和净不良临床事件(30 天内死亡、心肌梗死和中风的复合事件,以及 MACE 加非冠状动脉旁路移植术(CABG)大出血)的联合主要终点发生率,经桡动脉入路组显著低于经股动脉入路组。这与之前的荟萃分析结果一致,即急性冠状动脉综合征患者采用桡动脉入路死亡率和出血率更低。[4,14] SAFARI - STEMI(ST 段抬高型心肌梗死直接经皮冠状动脉介入治疗中股动脉入路与桡动脉入路的安全性和有效性)试验显示,桡动脉入路和股动脉入路在 30 天死亡率方面无差异;然而,该试验提前停止,因此检测死亡率益处的能力不足。[15]

7.2血栓抽吸术的应用

概述

尽管恢复了冠状动脉的通畅性,但由于远端栓塞或微血管阻塞导致的心肌灌注不佳的情况仍很常见,且与更大的梗死面积、左心室(LV)功能受损以及更高的死亡率相关。[6,7] 在进行球囊血管成形术、支架置入术或两者皆进行之前,清除冠状动脉血栓,从直观上看是直接经皮冠状动脉介入治疗(PPCI)的一种辅助手段,可能会带来潜在的临床益处。在多项临床研究中,通过小外径抽吸导管进行的常规手动血栓抽吸改善了心肌灌注的心电图和血管造影指标 [8,9] ,并且在一项单中心试验中降低了不良事件的发生率。[10,11] 然而,随后的手动抽吸血栓切除术试验并未显示出临床益处。[1,2,4,12,13] 同样,一项汇总分析的结果表明,在 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者中进行机械性血栓切除术并不优于单纯的常规经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。

指南推荐意见的相关支持性文本

1.多项随机对照试验(RCTs)的结果表明,与单纯经皮冠状动脉介入治疗(PCI)相比,在 PCI 前常规进行手动抽吸血栓切除术并不能减小心肌梗死(MI)面积,也无法改善临床结局。[1,2,4,12,13] 在一项纳入 3 项随机对照试验的患者水平汇总分析中,对于接受直接经皮冠状动脉介入治疗(PPCI)的 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者(n = 18306),抽吸血栓切除术并未降低 30 天时心血管死亡这一主要终点事件的发生率。[3] 同样,抽吸血栓切除术在 30 天或 1 年时也没有降低心肌梗死复发、靶血管血运重建、支架内血栓形成或心力衰竭(HF)的风险。在安全性方面,接受抽吸血栓切除术的患者在 30 天和 1 年时发生卒中或短暂性脑缺血发作的发生率在数值上更高,尽管差异无统计学意义。在血栓负荷较大且接受抽吸血栓切除术治疗的患者中,心血管死亡风险降低幅度较小,而发生卒中或短暂性脑缺血发作的风险则更高。有必要开展专门的研究,以评估选择性抽吸血栓术在那些最有可能从 PCI 前血栓清除中获益的高危患者中的作用。手动抽吸血栓切除术可作为补救措施,用于清除球囊血管成形术或支架置入术后仍残留的血栓,尤其是在伴有无复流的情况下。来自随机对照试验队列的估计表明,接受 PPCI 的 STEMI 患者中,有 4% 至 7% 的患者需要进行补救性抽吸血栓切除术。[1,2,10]

7.3 血管内成像技术应用

概述

冠状动脉内成像作为一种有价值的工具,可用于指导冠状动脉支架的置入,尤其是在涉及左主干或复杂病变的情况下,能够使支架更好地扩张,减少支架贴壁不良的情况,并降低冠状动脉夹层的发生率。[1,2,4,13] 血管内超声(IVUS)能提供血管壁的全面视图,使得在支架置入前可以评估斑块负荷、钙化程度、病变长度以及血管外弹力膜直径。在支架置入后,它还能辅助评估最小支架面积、贴壁不良、扩张不足、组织脱垂、边缘病变以及边缘夹层等情况。[14] 光学相干断层扫描(OCT)利用红外光生成血管壁的高分辨率图像,在评估钙化厚度、脂质存在情况、血栓形成、纤维粥样硬化斑块以及斑块破裂方面具有独特优势,这对急性冠状动脉综合征(ACS)患者尤为有用。它也可用于检查支架支柱内膜厚度、贴壁情况以及边缘夹层。然而,OCT 在成像深度方面存在局限性,并且需要注射对比剂以清除血液,这限制了它在左主干开口病变病例中的应用。IVUS 和 OCT 在评估病变预处理的必要性、选择合适的支架尺寸、降低支架覆盖不全(支架边缘地理丢失)错误的可能性、确认支架扩张充分、识别并发症以及确定支架失败的根本原因等方面都起着至关重要的作用。[14,15]

指南推荐意见的相关支持性文本

1.随机试验表明,对于接受经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的急性冠状动脉综合征(ACS)患者,冠状动脉内成像引导与降低靶血管失败(心脏死亡、靶血管心肌梗死或缺血驱动的靶血管血运重建)风险相关。[1 - 4] 冠状动脉内成像的优势会随时间持续存在,并且可扩展到较不复杂的病变。[5] “Renovate - Complex PCI”(复杂经皮冠状动脉介入术后血管内成像引导与血管造影引导对临床结局影响的随机对照试验)显示,在中位随访 2.1 年后,与血管造影引导相比,冠状动脉内成像引导(血管内超声或光学相干断层扫描)显著降低了靶血管失败率。[1] “OCTOBER”(光学相干断层扫描优化分叉病变事件减少)试验表明,对于分叉病变,包括左主干分叉病变,在 2 年时,光学相干断层扫描引导相比血管造影引导显著降低了靶血管失败率。[4] 直接比较光学相干断层扫描和血管内超声的随机试验已证明,在经皮冠状动脉介入治疗引导方面,光学相干断层扫描不劣于血管内超声。[6 - 8,10] 然而,“ILUMIEN IV:Optimal PCI”(光学相干断层扫描引导冠状动脉支架植入与血管造影对比)试验是测试光学相干断层扫描成像引导策略的最大规模试验,该试验并未发现光学相干断层扫描在高危患者或有高危病变的患者中对靶血管失败有差异;然而,与血管造影引导相比,光学相干断层扫描引导下的最小支架面积这一共同主要终点显著更大。[2] 与血管造影引导的经皮冠状动脉介入治疗相比,光学相干断层扫描引导的经皮冠状动脉介入治疗明确或可能的支架内血栓形成发生率也显著更低。光学相干断层扫描测定的最小支架面积小于 4.5 - 5.0 平方毫米被认为是主要不良心血管事件的独立预测因素。[16,17] 两项大型网络荟萃分析表明,总体而言,经皮冠状动脉介入治疗的冠状动脉内成像引导(无论是血管内超声还是光学相干断层扫描)可降低心脏死亡、靶血管心肌梗死、靶病变血运重建和支架内血栓形成的发生率。[11,18]

7.4 ACS中多血管病变的管理。

7.4.1 STEMI中对多血管病变的管理

概述

多项针对血流动力学稳定的 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者的随机试验表明,与仅对梗死相关动脉进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)相比,对存在明显狭窄的非罪犯血管进行多支血管 PCI 的策略是安全的,并且可降低主要不良心血管事件(MACE)的发生风险。[1 - 8] 这些试验纳入了一组经过筛选的、血管解剖结构适合进行 PCI 且不存在排除进一步有创治疗临床因素的患者。近期研究表明,当多支血管支架置入作为单次手术进行时,相比分期进行,发生 MACE 的风险更低(主要是由于复发性缺血和复发性心肌梗死的发生率更低)。[10 - 12] 决定是否进行多支血管支架置入以及手术的时机,应考虑患者的临床和血流动力学状态、梗死相关动脉 PCI 的持续时间和复杂程度、非梗死相关动脉的病变复杂程度、处于危险中的心肌数量,以及是否存在可能更适合保守治疗的合并症。很少有多支血管病变PCI 的研究直接比较生理指标引导的 PCI 和血管造影引导的 PCI 方法的疗效。[17,18] 一项对多个试验的荟萃分析并未表明,基于血流储备分数(FFR)指导或仅基于血管造影指导的完全血运重建没有存在任何不同益处。[3]

指南推荐意见的相关支持性文本

1.在过去十年中,众多试验均报告称,进行完全血运重建可显著降低主要不良心血管事件(MACE)的发生风险。[1,2,4 - 8] 这些研究表明,无论是在直接经皮冠状动脉介入治疗(PPCI)时进行完全血运重建 [2,5 - 8] ,还是作为分期手术进行,完全血运重建都具有益处。[1,2,4,6] 急性心肌梗死预防性血管成形术(PRAMI)试验 [8] 是最早开展的多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)试验之一,该试验将 465 名患有 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)和多支血管病变(MVD)的患者随机分为采用完全血运重建策略组和仅对罪犯动脉进行血运重建策略组。由于完全血运重建使主要复合终点(心血管死亡、非致死性心肌梗死或难治性心绞痛)显著降低,该试验提前终止,非致死性心肌梗死和难治性心绞痛的发生率显著下降,且心血管死亡率有下降趋势。早期经皮冠状动脉介入治疗(PCI)后采用完全血运重建策略与仅对罪犯血管进行血运重建策略治疗 ST 段抬高型心肌梗死患者多支血管病变的对比(COMPLETE)试验 [1] 将 4041 名患有 ST 段抬高型心肌梗死且存在严重多支血管病变的患者随机分为采用不同策略组 。对非梗死相关动脉进行分期经皮冠状动脉介入治疗(PCI)(在心肌梗死后 45 天内进行),或者仅对罪犯血管进行血运重建,而对于出现难治性症状的患者则保留 PCI 治疗。在中位随访 3 年后,多支血管 PCI 降低了心血管死亡或心肌梗死的发生风险,以及心血管死亡、心肌梗死或缺血驱动的血运重建的发生风险。这一获益在所有亚组中都是一致的。多支血管 PCI 还显著改善了与心绞痛相关的生活质量(QOL),在长期随访中,完全血运重建组中无症状性心绞痛的患者比例更高。[9] 在一项荟萃分析中,完全血运重建降低了 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者的心血管死亡风险。[19] 多支血管 PCI 进行完全血运重建的获益不应外推至更适合冠状动脉旁路移植术(CABG)的患者,因为这些患者被排除在这些试验之外。

2.在 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)合并多支血管病变(MVD)患者中,探讨多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)获益的试验排除了拟行冠状动脉旁路移植术(CABG)的患者。此外,这些试验中纳入的复杂病变患者(如慢性完全闭塞病变或左主干受累)较少。因此,多支血管 PCI 策略的获益不能外推至非梗死相关动脉病变复杂的患者。在合并复杂冠状动脉疾病(CCD)和复杂冠心病(CAD)(包括复杂左主干病变)的患者中,或在患有糖尿病且多支血管病变累及左前降支的患者中,与 PCI 相比,CABG 可改善无事件生存率。[20 - 24] 因此,对于病情稳定且已度过急性梗死期、患有 STEMI 且非梗死相关动脉复杂病变累及左主干或左前降支的患者,或患有糖尿病且多支血管病变包括累及左前降支的患者,可能会预期 CABG 与 PCI 有相同的获益,尽管在这种情况下 CABG 的最佳时机尚不清楚,且需要考虑双联抗血小板治疗(DAPT)导致的出血风险增加。

3.在直接经皮冠状动脉介入治疗(PPCI)时进行多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)具有单次手术的便利性,能让患者恢复得更快,而且不存在重复动脉穿刺的风险,也没有在分期 PCI 之前出现复发性缺血的潜在可能性。BIOVASC 试验(急性冠状动脉综合征合并多支血管病变患者直接完全血运重建与分期完全血运重建的对比试验)[10] 将 1525 名患有急性冠状动脉综合征(ACS,约 40% 为 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者)和多支血管病变(MVD)的患者随机分为在单次手术中立即进行多支血管 PCI 策略组和分期进行多支血管 PCI 策略组。在 1 年时,就全因死亡、心肌梗死、非计划的缺血驱动的血运重建或脑血管事件这一主要终点而言,立即进行多支血管 PCI 并不劣于分期进行多支血管 PCI。与分期 PCI 相比,单次手术的多支血管 PCI 与更低的心肌梗死复发率和更低的非计划的缺血所致的血运重建发生率相关。MULTISTARS AMI 研究(急性心肌梗死中多支血管立即血运重建与分期血运重建的对比研究)[11] 在 840 名患有 STEMI 和 MVD 的患者中比较了单次手术进行多支血管 PCI 的策略与分期进行多支血管 PCI 的策略。在 1 年时,就死亡、再梗死、中风、非计划的缺血驱动的血运重建或因心力衰竭(HF)住院这一主要终点而言,立即进行多支血管 PCI 不仅不劣于,而且优于分期进行多支血管 PCI。这在很大程度上是因为立即手术组的复发性缺血和再梗死发生率更低。在一项比较处理非梗死相关动脉的所有策略的网络荟萃分析中,首选的是在单次手术中立即进行多支血管 PCI 的方法,其次是分期进行多支血管 PCI。[12] 理想情况下,适合立即进行完全血运重建的患者包括那些梗死相关动脉的 PCI 手术过程不复杂、非梗死相关动脉病变复杂程度低、血流动力学稳定、左心室(LV)充盈压正常且肾功能正常的患者。

4.对于患有 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)并伴有心源性休克和多支血管病变(MVD)的患者,采用多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)策略往往会导致更差的预后。[13 - 15] “心源性休克时仅对罪犯病变进行 PCI 与多支血管 PCI 对比”(CULPRIT - SHOCK)试验 [13] 将 706 名患有急性心肌梗死(AMI,约 60% 为 STEMI 患者)且合并心源性休克的患者随机分为进行完全多支血管 PCI 策略组和仅对罪犯血管进行 PCI 策略组。在 30 天和 1 年时,被随机分配到多支血管 PCI 组的患者中,死亡或需要肾脏替代治疗的比例显著更高。[13,14]。重要的是,CULPRIT - SHOCK 试验仅允许在存在可识别的罪犯病变的情况下纳入患者。在观察到非罪犯动脉病变看起来不稳定的情况下,或者在那些罪犯病变不确定的患者中,决定是否进行多支血管 PCI 可能会更加复杂微妙。

7.4.2非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE - ACS)中多支血管冠状动脉疾病的管理

概述

多支血管冠状动脉病变,定义为心外膜至少两条动脉存在具有血管造影学意义的狭窄(≥50%),在高达 40% 至 70% 的非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE-ACS)患者中存在。在这些情况下,确定罪犯动脉可能具有挑战性。[13] 几类患者,包括那些患有复杂左主干病变、复杂三支血管病变以及糖尿病且左前降支受累的患者,可能适合进行冠状动脉旁路移植术(CABG)。[12] 建议采用 “心脏团队” 的方式,根据冠状动脉疾病的复杂程度、技术可行性、患者的手术风险以及冠状动脉旁路移植术后的康复潜力,来权衡选择冠状动脉旁路移植术还是多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。目前缺乏专门针对血流动力学稳定的 NSTE-ACS 患者,比较多支血管 PCI 与仅针对罪犯血管 PCI 的随机对照试验(RCT)。一项纳入了 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)和 NSTE-ACS 患者的大型随机对照试验的亚组分析,以及一些观察性研究表明,对于不适合冠状动脉旁路移植术的部分患者,进行多支血管 PCI 可降低主要不良心血管事件(MACE)的发生风险。[1 - 4,6,14] 血管造影评估可能会高估非罪犯病变的严重程度。[15] 在一项研究中,对 NSTE-ACS 患者的非罪犯动脉狭窄常规进行生理学评估,结果在 38% 的病例中导致了治疗方案的改变(即从血运重建改为仅药物治疗)。[16]

指南推荐意见的相关支持性文本

1.评估非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(NSTE-ACS)合并多支血管病变(MVD)患者中多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)获益的研究,都排除了计划进行冠状动脉旁路移植术(CABG)的患者。多支血管 PCI 的潜在获益不能外推至患有复杂冠状动脉疾病(CAD)的患者。实际上,某些特定的患者亚群可能会从 CABG 中获得生存获益,包括那些患有糖尿病且病变累及左前降支的患者、复杂程度高的左主干病变患者、患有复杂或弥漫性 CAD 的多支血管病变患者,以及那些存在严重左心室(LV)功能障碍的患者(表 16)。[17 - 20]因此,在这些情况下,建议采用 “心脏团队” 的方式,根据 CAD 的复杂程度、技术可行性、患者的手术风险以及 CABG 术后的康复潜力,来权衡考虑 CABG 手术与多支血管 PCI。对于被认为适合 CABG 的患者,可以考虑在出院前进行手术。几项观察性研究表明,早期 CABG(在发病后 3 天内进行)与延迟 CABG 相比,可能会有相似的治疗结局。[21 - 23]

2.FIRE(老年多支血管病变心肌梗死患者功能评估)试验纳入了 1445 名患有多支血管病变(即非罪犯血管最小血管直径 > 2.5 毫米,血管造影估计狭窄程度为 50% 至 99%)和急性冠脉综合征(ACS,其中非 ST 段抬高型急性冠脉综合征(NSTE - ACS)患者占比≤65%)的老年患者(中位年龄 80 岁)。多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)降低了主要不良心血管事件(MACE)的风险,也降低了全因死亡率和心血管死亡率。这种获益在 NSTE - ACS 患者和 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者之间是一致的。[1] 几项观察性研究以及一项观察性研究的荟萃分析表明,多支血管 PCI 与较低的长期 MACE 发生率相关。[2,3,6] 。关于多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)方法的最佳时机,相关的随机对照试验很少。SMILE(多支血管病变的非 ST 段抬高型心肌梗死(NSTEMI)患者单次分期与多次分期 PCI 对比)试验纳入了 584 名患者,结果表明,单次手术进行多支血管 PCI 可降低 1 年内主要不良心血管事件(MACE)的发生风险,这主要是由于血运重建的风险降低所致。[4] BIOVASC 试验将 1525 名患有急性冠状动脉综合征(ACS,约 60% 为 NSTE-ACS 患者)的患者进行了随机分组,结果显示,在 1 年时的 MACE 方面,单次手术进行多支血管 PCI 并不劣于分期 PCI,并且在 NSTE-ACS 患者和 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者之间未发现存在相互作用的证据。[5,24]

3.在 FAME(血流储备分数与血管造影用于多支血管评估)试验的一项包含 328 名 NSTE - ACS 合并 MVD 患者的二次分析中,患者被随机分配至血管造影引导下的 PCI 组(若直径狭窄≥50%)或血流储备分数(FFR)引导下的 PCI 组(若 FFR≤0.80),结果显示 FFR 引导下的 PCI 减少了支架使用数量,并降低了 2 年内主要不良心血管事件(MACE)的发生率。[7] FRAME - AMI(急性心肌梗死患者中非梗死相关动脉狭窄管理的血流储备分数与血管造影引导策略)试验纳入了 562 名 ACS 合并 MVD 患者(约 53% 为 NSTE - ACS 患者),并将他们随机分配至 FFR 引导下的 PCI 组(若 FFR≤0.80)或血管造影引导下的 PCI 组(直径狭窄 > 50%)。FFR 引导下的 PCI 减少了支架使用数量,并降低了 3.5 年内 MACE 的发生风险,且在 NSTE - ACS 患者和 STEMI 患者之间未发现相互差别。值得注意的是,由于入组差强人意,且纳入的患者不到计划的 1292 名患者的 50%。该试验提前终止。[9]。在 FAMOUS - NSTEMI(依据血流储备分数与血管造影引导治疗以优化不稳定型冠状动脉综合征结局)试验中,350 名 NSTE - ACS 合并 MVD 患者被随机分配至 FFR 引导下的 PCI 组(若 FFR≤0.80)或血管造影引导下的 PCI 组(直径狭窄 > 30%),结果显示 FFR 引导下的 PCI 降低了 1 年内血运重建手术的次数。[8]。

4.对于合并心源性休克和多支血管病变(MVD)的非 ST 段抬高型急性冠脉综合征(NSTE - ACS)患者,在首次手术时进行多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)与更差的预后相关。[10,11] CULPRIT - SHOCK(心源性休克中仅处理罪犯病变 PCI 与多支血管 PCI 对比)试验将 706 例急性心肌梗死(AMI)合并心源性休克患者(约 40% 为 NSTE - ACS 患者)随机分配至首次手术时进行多支血管 PCI 组或仅处理罪犯病变 PCI 组。结果显示,多支血管 PCI 组在 30 天和 1 年时死亡或需要肾脏替代治疗的发生率更高。[10,11] 值得注意的是,CULPRIT - SHOCK 试验仅纳入了有明确罪犯病变的患者。当存在看似不稳定的非罪犯病变或罪犯病变不明确的动脉病变时,是否进行多支血管 PCI 的决策将基于解剖结构和临床症状来做出。

8.心源性休克的管理

8.1心源性休克ACS患者的血管成形术

概述

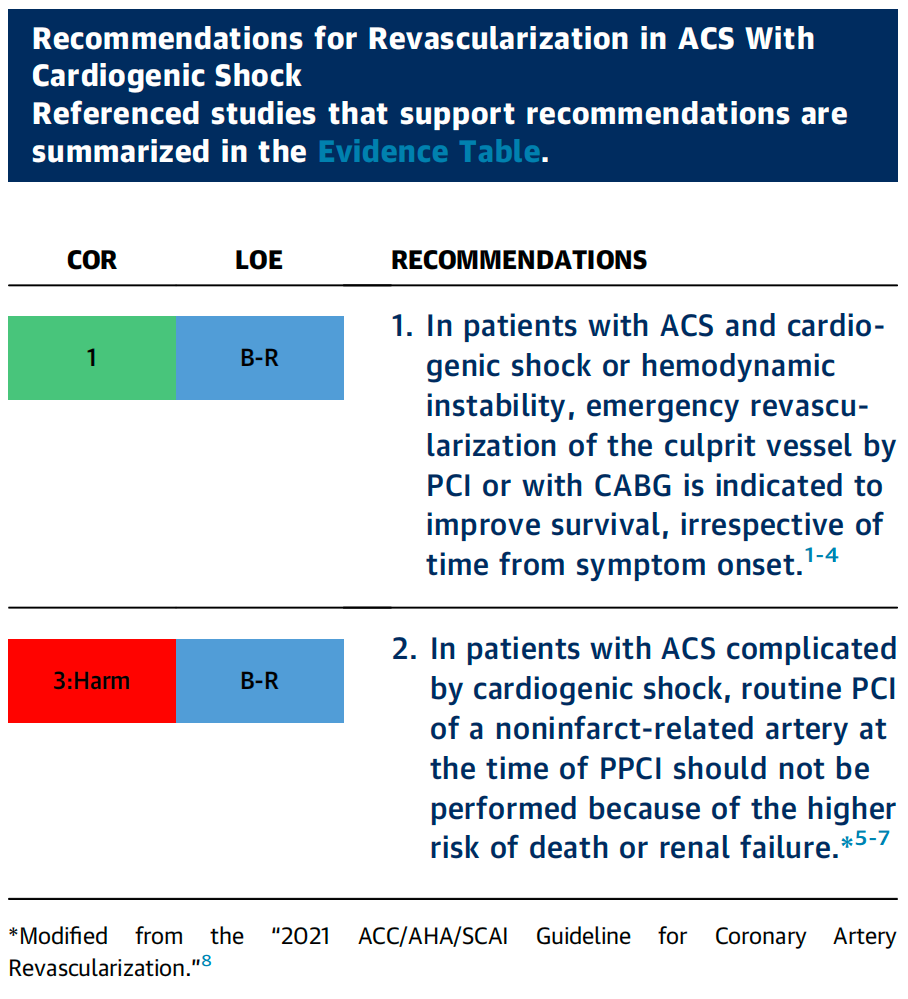

对于患有 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)且存在血流动力学不稳定的患者,延迟进行直接经皮冠状动脉介入治疗(PPCI)与较差的生存率相关。[1] 对于患有心源性休克的患者,建议仅对罪犯血管进行经皮冠状动脉介入治疗(PCI)。[5,6] 对于那些无法进行 PCI 的患者,建议实施紧急冠状动脉旁路移植术(CABG)。[2,9] 对于患有非 ST 段抬高型心肌梗死(NSTEMI)且处于心源性休克状态的高危患者,也建议立即采用 PCI 或 CABG 进行血运重建。[2 - 5] 心源性休克患者中机械循环支持(MCS)设备的使用在 8.2 节 “急性冠状动脉综合征(ACS)合并心源性休克患者中的机械循环支持” 中有阐述。

指南推荐意见的相关支持性文本

1.在 1999 年报道的 SHOCK(心源性休克患者是否应紧急对阻塞冠状动脉进行血运重建)试验 [2] 中,患有急性心肌梗死(AMI)和心源性休克的患者被随机分为接受药物治疗组或紧急血运重建组。在被随机分配到血运重建组的患者中,64% 的患者接受经皮冠状动脉介入治疗(PCI),36% 的患者接受冠状动脉旁路移植术(CABG)。从随机分组到进行血运重建,PCI 的中位时间为 0.9 小时,CABG 的中位时间为 2.7 小时。在 30 天的主要终点死亡率方面没有显著差异,无论是采用 PCI 还是 CABG 进行紧急血运重建,都降低了 6 个月时的死亡率 [2] ,并且这种降低死亡率的益处持续到 1 年和 6 年 [10,11] 。在 FITT-STEMI(ST 段抬高型心肌梗死的反馈干预和治疗时间)试验的一项观察性分析中,自首次医疗接触(FMC)60 分钟后,每延迟 10 分钟进行直接经皮冠状动脉介入治疗(PPCI),每 100 名患者中就会额外增加 3 至 4 例死亡,且从 FMC 延迟超过 6 小时后,死亡率超过 80%[1] 。因此,建议对于患有 STEMI 和心源性休克的患者应尽快进行 PPCI,理想情况下在 90 分钟内进行,以降低死亡率 [1,2] 。观察性研究表明,对于不适合进行 PCI 初始再灌注治疗 [3,4] 或 PCI 未成功的 心源性休克患者,紧急 CABG 仍是一种治疗选择 [4,12] 。

2.在患有 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)并伴有心源性休克和多支血管病变(MVD)的患者中,多支血管经皮冠状动脉介入治疗(PCI)策略与更差的预后相关。[5 - 7] CULPRIT - SHOCK 试验 [5] 将 706 例急性心肌梗死(AMI,其中约 60% 为 STEMI)合并心源性休克的患者随机分配到完全多支血管 PCI 策略组或仅罪犯血管 PCI 组。在 30 天和 1 年时,随机分配到多支血管 PCI 组的患者死亡或需要肾脏替代治疗的比率显著更高。[5,6] 重要的是,CULPRIT - SHOCK 试验仅允许存在可识别罪犯病变的患者入组。在存在看似不稳定的非罪犯动脉病变的情况下,或对于那些罪犯病变不确定的患者,进行多支血管 PCI 的决策可能需要更细致的考量。

8.2 ACS合并心源性休克患者机械循环支持

概述

据估计,约 10% 的 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)患者会发生心源性休克,且其早期死亡率为 40% 至 50%。[10,11] 有几种类型的临时机械循环支持(MCS)设备可供使用,并且已在心源性休克患者中进行了研究,这些设备疗效各异,且发生血管并发症的风险增加。主动脉内球囊反搏(IABP)通过反搏可改善冠状动脉灌注并降低心脏后负荷。它相对易于使用,且插入外形较小,与其他 MCS 设备相比,其血管穿刺部位并发症的发生率较低。[12,13] 经皮微型轴流泵通过从左心室(LV)抽出血液并将其泵入升主动脉来减轻左心室负荷。它们依赖于右心室的足够功能来充盈左心室,并且需要血液充分氧合。静脉 - 动脉体外膜肺氧合(VA-ECMO)既提供血流又进行氧合,但会增加后负荷。由于治疗医生在一定程度上缺乏对等的治疗意愿,开展 MCS 设备的随机试验仍然具有挑战性,这会导致患者的选择性入组,并限制了研究结果的普遍性。尽管针对微型轴流泵的小型研究并未显示出对急性心肌梗死(AMI)合并心源性休克患者的临床益处,[14 - 16] 但一项在欧洲专科中心进行的随机试验表明,在选定的患者中使用微型轴流泵可降低死亡率,尽管会增加包括肢体缺血和需要肾脏替代治疗在内的并发症风险。[1] 在可行的情况下,为获得股动脉通路,应采用包括多模式使用荧光透视和超声在内的所有机械循环支持(MCS)设备置入的最佳实践方法。[17 - 19]

指南推荐意见的相关支持性文本

1.丹麦 - 德国心源性休克(DanGer-SHOCK)试验纳入了发病时长小于 24 小时的 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)合并心源性休克患者,其入选标准为:低血压(收缩压<100 毫米汞柱或需使用血管升压药维持)、终末器官灌注不足(动脉血乳酸≥2.5 毫摩尔 / 升和或在动脉血氧分压正常的情况下,混合静脉血氧饱和度<55%)以及左心室射血分数(LVEF)<45%。排除院外心脏骤停后昏迷(格拉斯哥昏迷评分<8 分)的患者以及明显右心室衰竭的患者被。[1] 该研究在欧洲的 14 个专科中心共纳入了 360 名患者,并将他们随机分为使用微型轴流泵组和标准治疗组。与标准治疗相比,使用微型轴流泵使 180 天全因死亡率显著降低了 26%(风险比(HR)为 0.74,95% 置信区间(CI)为 0.55 至 0.99;P = 0.04;绝对风险降低值为 12.7%;需治疗的患者数为 8) 。该试验中观察到的绝对风险降低值,与 “心源性休克患者是否应紧急对阻塞冠状动脉进行血运重建(SHOCK)” 试验中,急性心肌梗死(AMI)合并左心室(LV)衰竭患者接受紧急血运重建后 6 个月死亡率的绝对风险降低值相似。[1,20] 然而,鉴于在 DanGer-SHOCK 试验中,使用微型轴流泵会增加出血、肢体缺血和肾脏替代治疗等严重并发症的风险,因此对该疗法的推荐意见(COR)是基于这些风险与降低死亡率之间的权衡。此外,该试验方案并未明确规定微型轴流泵的置入时机,因此,最佳的置入时机尚不明确。基于这些研究结果,对于那些临床特征符合 DanGer-SHOCK 试验入选标准的 STEMI 合并心源性休克患者,使用微型轴流泵来降低死亡率是合理的。特别是对于那些处于心源性休克国家学会(SCAI)休克分级 C、D 或 E 级,未昏迷且外周血管条件良好,能够接受大口径通路置入的 STEMI 患者,是使用微型轴流泵的合适人选。

2.尽管缺乏随机试验数据,但对于急性心肌梗死(AMI)合并机械并发症且需要充分临床稳定的患者,可考虑将机械循环支持(MCS)装置作为手术过渡手段,这可能有助于损伤部位的组织进一步稳定。一项关于将 MCS 作为过渡手段治疗患者的系统评价在对作为室间隔破裂手术治疗桥梁的机械循环支持(MCS)装置治疗患者的系统评价中,共纳入了 111 项研究(n = 2440),几乎所有患者(n = 2263)最初都接受了主动脉内球囊反搏(IABP)支持。[2] 在另外接受了 MCS 装置置入的 129 名患者中(其中 77.5% 使用了静脉 - 动脉体外膜肺氧合(VA-ECMO)),与仅接受 IABP 治疗的患者(院内死亡率为 52.0%)相比,接受 VA-ECMO 治疗的患者院内死亡率最低(29.2%)。然而,有两项未纳入该系统评价的数据库分析表明,对于急性心肌梗死(AMI)后出现机械并发症的患者,使用 VA-ECMO 会导致更高的院内死亡率。[3,4] 对体外生命支持(ECLS)组织登记处的数据评估显示,有 158 名 AMI 后出现机械并发症并接受了 VA-ECMO 治疗的患者。[3] 这些患者的出院存活率较低,仅为 37.3%,并且 75.3% 的患者出现了与使用 VA-ECMO 相关的并发症。对国家住院患者样本的评估显示,有 10726 名 ST 段抬高型心肌梗死(STEMI)后出现机械并发症的患者,使用 VA-ECMO 与院内死亡率增加相关(比值比(OR)为 2.80,95% 置信区间(CI)为 1.92 至 4.04),而使用 IABP 与死亡率降低无关。[4] 这两个数据来源都包含了在 AMI 后机械并发症患者住院期间的任何时间使用 VA-ECMO 的情况,包括术后使用 VA-ECMO,而术后使用 VA-ECMO 的这部分患者是院内死亡风险最高的人群。

3.IABP - SHOCK II(心源性休克中主动脉内球囊反搏 II)试验将计划早期血管重建的急性心肌梗死(AMI)合并严重或难治性心源性休克患者随机分为接受主动脉内球囊反搏(IABP)组和不接受 IABP 组。在 30 天及长期随访中,在全因死亡这一主要结局以及次要生物标志物或疾病严重程度测量方面,未观察到差异。与单纯药物治疗相比,在心肌梗死(MI)合并心源性休克患者中,静脉 - 动脉体外膜式氧合(VA - ECMO)并未显示出能降低死亡率,但会增加大出血和血管并发症。ECMO - CS(心源性休克治疗中体外膜式氧合)试验将快速恶化或严重心源性休克患者随机分为立即接受或不立即接受 VA - ECMO 组。在 30 天时,在全因死亡、心脏骤停复苏以及使用另一种机械循环支持(MCS)装置的主要复合终点方面,未观察到差异,在 74 例与心肌梗死相关的心源性休克患者及实际治疗分析中结果一致。ECLS - SHOCK(梗死相关性心源性休克中的体外生命支持)试验将计划早期血管重建的急性心肌梗死合并严重或难治性心源性休克患者随机分为早期接受体外生命支持(ECLS)组和不接受 ECLS 组。在 30 天死亡率的主要结局或次要结局方面,未观察到差异。(该试验还观察到)存在中度或重度出血以及外周血管并发症(的情况)。与未接受体外生命支持(ECLS)的组相比,接受 ECLS 的组中需要进行干预的中重度出血和外周血管并发症的发生率更高。总体而言,这些研究并不支持在急性心肌梗死(AMI)合并心源性休克的患者中常规使用主动脉内球囊反搏(IABP)和静脉 - 动脉体外膜肺氧合(VA-ECMO)。

未完待续,连载中……