《JACC: Asia》是《美国心脏病学会杂志》(Journal of the American College of Cardiology,JACC)的子刊,致力于传播亚洲临床前沿、促进国际学术交流。为展现亚洲心血管研究的最新成果,《JACC: Asia》主编王建安院士亲笔推荐2025年3月刊的前沿摘要,以飨同道。

院士寄语:

浙江大学医学院附属第二医院

王建安院士

“欢迎收看JACC: Asia,我是JACC: Asia主编王建安,很荣幸向大家介绍《JACC: Asia》2025年3月刊。本期JACC: Asia发表了三篇原创研究文章,主题范围从‘身高指数对左心室肥厚诊断和预后的影响:REMODEL研究’到‘抗栓药物相关ICH后如何重启DOAC:序贯目标试验模拟研究’,再到‘左心耳封堵器的膜改性技术:一项多中心随机对照试验’以及相关专家述评。本期还刊发了一篇重磅综述‘中国、日本和韩国的动脉粥样硬化性心血管疾病风险预测模型:对东亚的影响?’,并有两篇短篇报告‘急性心肌梗死伴心源性休克患者最佳机械循环支持时机’、‘中国中老年人群心血管-肾脏-代谢综合征各阶段的患病率’。最后,本期还刊发了一篇尖端技术研究文章‘一种新型混合IVUS-OCT成像系统的多中心可行性及安全性研究’。本期的每篇文章都提供了宝贵的见解,并对未来心血管医学的发展具有重要意义。”

扫描二维码进入JACC: Asia Podcast栏目

听王建安院士讲解Issue Summary

(文章底部【阅读原文】点击可一键进入官网)

01

中国、日本和韩国的动脉粥样硬化性心血管疾病风险预测模型:对东亚的影响?

Eugene Yang

美国华盛顿大学医学院

复制链接看研究原文:https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2025.01.006

根据联合国的最新估计,东亚人占世界人口的20.7%。作为美国增长最快的移民群体,亚洲人约占美国人口的7%,其中东亚人占亚洲群体的最大比例(约40%)。2019年,心血管疾病在东亚国家夺走了520万人的生命。动脉粥样硬化性心血管疾病(包括缺血性心脏病、缺血性卒中和外周动脉疾病)是东亚人群心血管疾病发病率和死亡率的主要原因。不断下降的生育率和不断上升的预期寿命将使动脉粥样硬化性心血管疾病在未来几十年继续成为影响东亚人群的最常见慢性疾病之一。

值得注意的是,与南亚、西亚和中亚人群相比,东亚人群的动脉粥样硬化性心血管疾病的流行病学特征存在差异。即使在东亚亚群体内部也存在这些差异。日本和韩国人群的心血管疾病比例死亡率低至25%,而中国人群则高达40%,这凸显了针对东亚亚群体的治疗策略的必要性。

尚不清楚在亚洲生活的东亚人群流行病学特征差异是否能延伸至东亚裔美国人。因为生活在美国的东亚移民数量正在迅速增长,这个问题需要进一步研究。仅在2019年,就有420万东亚人移民到美国,与1960年移民到美国的25万相比急剧增加。与生活在亚洲的人类似,动脉粥样硬化性心血管疾病是主要的发病率和死亡率原因。动脉粥样硬化性心血管疾病风险在亚洲裔美国人群体之间差异很大,这强调了对数据进行分类以完善风险评估和优化东亚裔美国人管理的必要性。

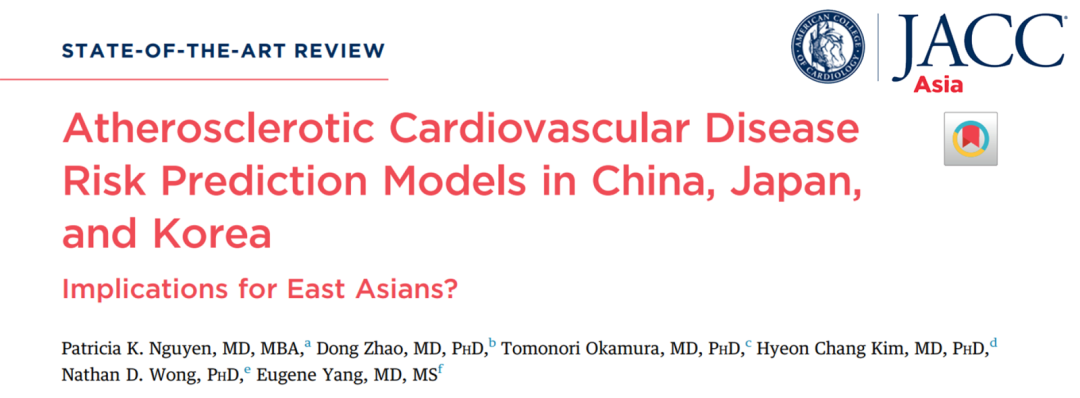

这篇综述强调了与生活在美国的东亚移民及其后代(“东亚裔美国人”)相比,生活在东亚的人(“东亚本地人”)的动脉粥样硬化性心血管疾病的流行病学、诊断和治疗的异同,强调了当前风险计算工具在应用于东亚移民时的局限性,并总结了中国、日本和韩国的风险分层方法。由于缺乏数据且其他东亚国家规模较小,本综述重点是中国、日本和韩国的研究。

本文要点

•既往研究已表明,动脉粥样硬化性心血管疾病的患病率及其风险因素在东亚各国之间存在差异,但这些差异是否延伸至生活在美国的东亚人群,以及这些差异如何影响动脉粥样硬化性心血管疾病风险计算工具在东亚裔美国人和东亚本地人的有效性仍不清楚。

•ACC/AHA开发的动脉粥样硬化性心血管疾病风险计算工具会高估中国、韩国和日本人群的风险。然而,由各国专业组织开发的风险计算工具,在东亚裔美国人群中缺乏验证,因为他们暴露于不同的环境和文化影响。

•未来研究应包括来自东亚本地人的个体,并报告分类结果,以告知开发一种针对东亚美国移民的特定动脉粥样硬化性心血管疾病风险计算工具,然后可以对其进行前瞻性的验证。

Calvin W.L. Chin

新加坡国立心脏中心

复制链接看研究原文:https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacasi.2024.12.006

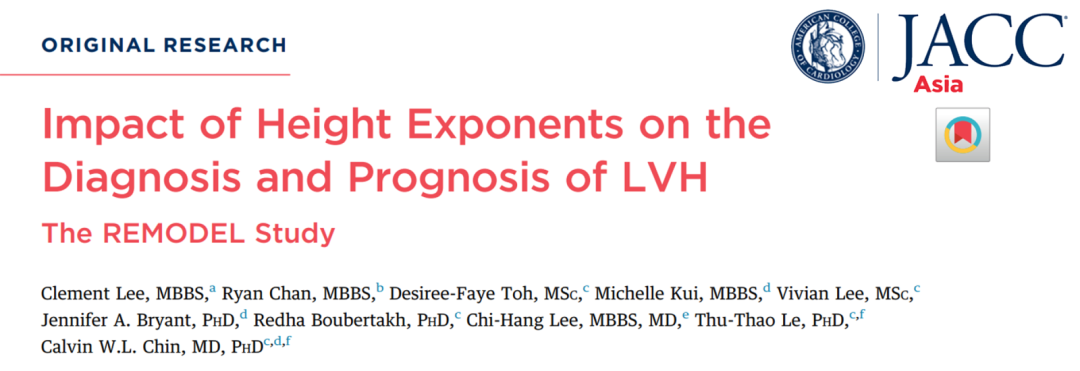

左心室质量(LVM)是心血管风险的强有力预测因子。LVM 与体型密切相关,这表明需要进行适当的标准化。在成人中,LVM 常以体表面积(BSA)进行标准化,但这种方法因在超重和肥胖人群中低估左心室肥厚(LVH)而受到批评。

一种提议是根据身高的一定幂次对LVM进行标准化。对于超声心动图,将LVM按身高的1.7或2.7次幂进行标准化显示出与体型和事件预测的最佳关系。尽管心血管磁共振(CMR)成像在评估LVM方面的应用越来越广泛,但现有关于此背景下幂次指数的研究主要集中在MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis)队列。

尽管MESA研究队列因其种族多样性而著称,但如果某些种族群体代表性不足,则可能无法完全辨别种族的内在影响。因此,根据性别、种族和成像方式等因素确定适当的身高指数和参考范围仍然不够明确。这凸显了迫切需要更精确的LVH诊断方法。本研究的目的是利用亚洲健康和高血压队列,探讨性别特异性身高指数对LVH诊断和预后的影响。

LVH是预测不良结局的重要指标。尽管通过身高指数对LVM进行标准化可以减少由体型差异带来的变异性,但由于缺乏正常队列来定义合适的身高指数,因此缺乏具体的推荐。

本研究旨在探讨针对性别、种族和成像方式推定的身高指数在诊断和预后方面的意义。

使用非超重/非肥胖的亚洲健康志愿者(n=416)来确定适当的身高指数。在另一个亚洲高血压受试者队列(n=878)中考察了这些身高指数的影响。所有受试者均接受了标准化的CMR检查。主要终点是急性冠脉综合征、心力衰竭住院、卒中和心血管死亡的复合事件。

健康女性和男性受试者的身高指数分别为1.57和2.33。当以BSA进行标准化时,27%的高血压患者存在LVH;而当以性别特定的身高指数进行标准化时,这一比例上升至47%。根据身高指数被重新分类为LVH的个体中,大多数为超重或肥胖。在60个月(37-73个月)的随访期间,发生了37例不良事件。无论采用哪种标准化方法,LVH均与不良事件增加独立相关(身高指数风险比[HR]:2.80[95% CI:1.25-6.29;P=0.013];BSA HR:5.43[95% CI:2.49-11.8;P<0.001])。

需要根据种族、性别和成像方式确定特定的参考范围,以建立适当的身高指数。尽管使用身高指数导致了更多LVH的重新分类,但这并未转化为事件预测的显著改善。

Chi-Chuan Wang

台湾大学

口服抗凝药(OAC)治疗可有效预防房颤患者的卒中发生率,并降低全因死亡率。然而,必须仔细权衡直接口服抗凝药(DOAC)的益处与出血风险增加,尤其是对于既往有颅内出血(ICH)病史的患者中。很少有研究探讨DOAC对ICH后幸存的房颤患者的影响,这导致对ICH后是否采用DOAC存在不确定性。

一项比较ICH后OAC与抗血小板药物或不抗栓治疗的荟萃分析表明,OAC与缺血性事件风险降低相关,且不会增加ICH风险。专门针对ICH后OAC重启时机的研究报告了不同的最佳时间窗,从72小时到10至30周不等。瑞典一项较大规模的注册研究建议在ICH后7至8周重启DOAC,以平衡缺血性和出血性并发症的风险。然而,既往研究中的OAC主要是华法林,因此尚不清楚这些结果是否可以推广到DOAC。此外,既往研究是在特定时间点评估暴露情况,这可能无法准确反映ICH后治疗的动态变化。因此,需要一个更严谨的研究设计,以反映ICH后DOAC重启后的动态变化。

随着DOAC在临床实践中的广泛应用,并且缺乏近期探讨ICH后DOAC治疗对房颤患者影响的研究,研究者开展了一项设计更精细的研究。主要目的是观察在ICH后房颤患者中重启DOAC的有效性和安全性,并进一步探索ICH后重启DOAC的最佳时机。

本研究的主要目的是探讨ICH后使用DOAC的有效性和安全性,其次旨在探索重启DOAC治疗的最佳时机。

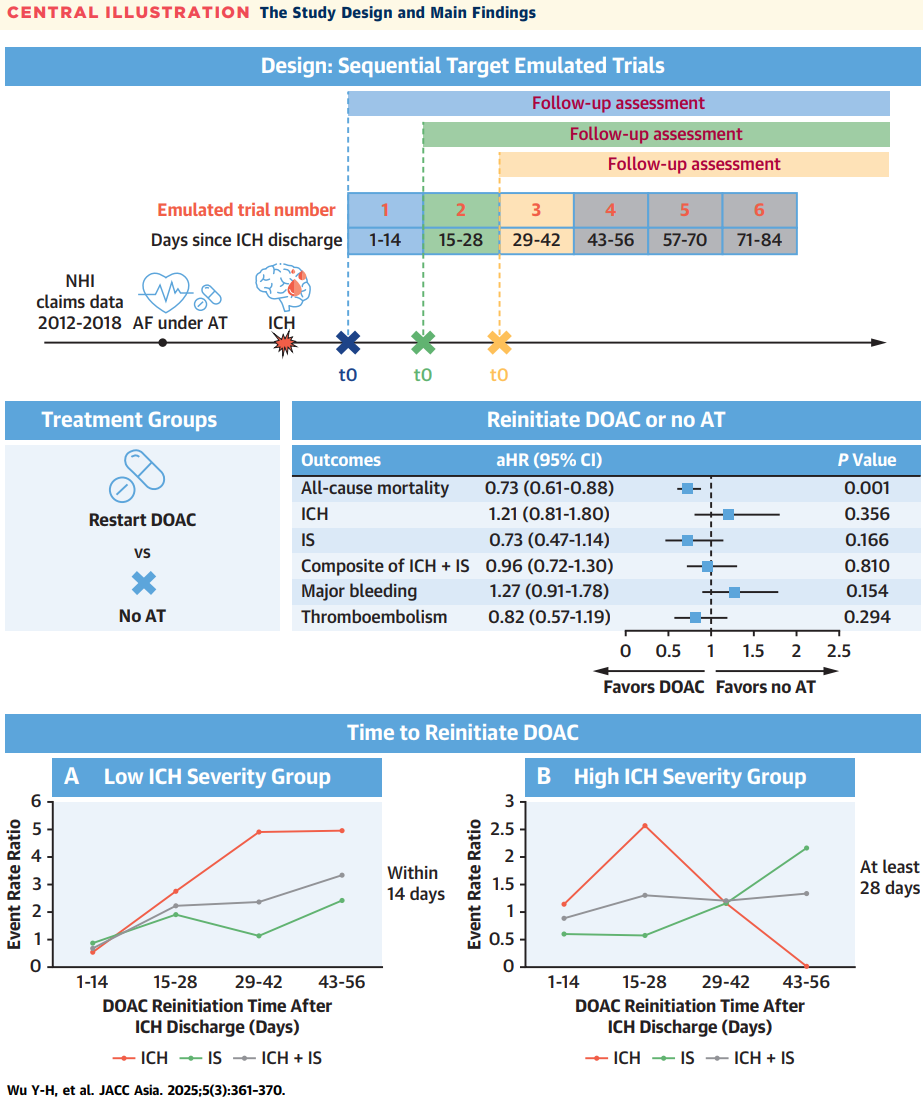

本研究采用台湾地区数据进行了一项序贯目标试验模拟研究。纳入了2012年6月至2018年12月期间接受抗栓治疗并随后发生ICH事件的AF患者。在出院后6个连续的14天间隔内评估了ICH后DOAC的重启状态。还使用卒中严重程度指数对分析进行了进一步分层,以探索重启DOAC治疗的最佳时机。研究结局包括全因死亡率、ICH和缺血性卒中。使用Cox比例风险模型估计校正后的风险比(aHR)。

与ICH后不使用任何抗栓治疗相比,重启DOAC治疗与全因死亡率降低相关(aHR:0.73;95% CI:0.61-0.88),且未增加ICH风险(aHR:1.21;95% CI:0.81-1.80)。重启DOAC后缺血性卒中风险与不使用任何抗栓治疗相似(aHR:0.73;95% CI:0.47-1.14)。低ICH严重程度患者在出院后14天内、高ICH严重程度患者在28天内重启DOAC治疗获益最大。

DOAC与全因死亡率降低相关。重启DOAC治疗的最佳时机因ICH严重程度而异,ICH严重程度较高的患者建议稍晚重启治疗。

王建安

浙江大学医学院附属第二医院

经皮左心耳封堵术(LAAC)是高卒中风险且存在口服抗凝禁忌证患者的重要替代治疗。临床试验表明,LAAC在非瓣膜性心房颤动(NVAF)患者的卒中预防方面不劣于华法林。

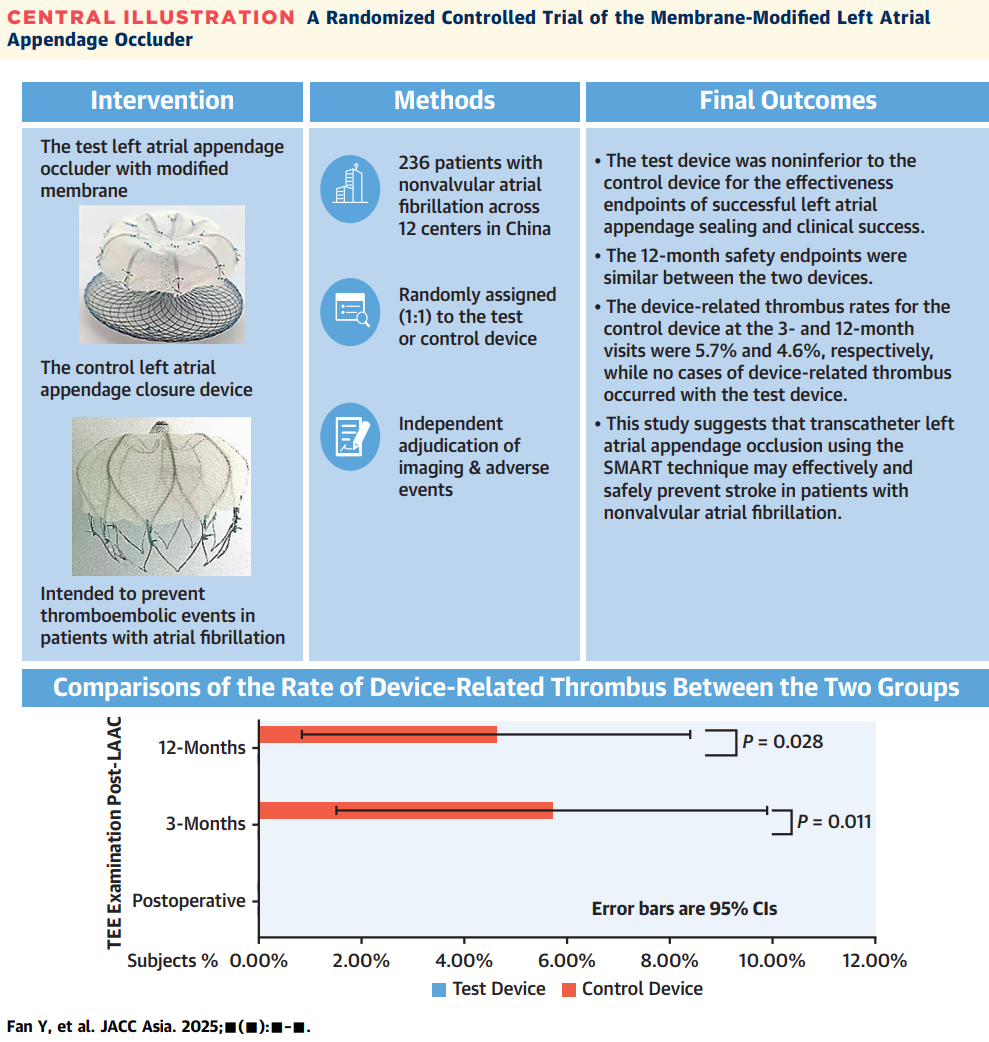

左心耳封堵需要技术设计上能够最大限度地减少植入后血栓栓塞风险。我们之前开创了一种负电离聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)膜方法(SMART技术),以减少血小板在PET膜表面的粘附并促进内皮化。根据我们的实验,当PET样品在型号为DHG-9425A的立式电热鼓风干燥箱中于60°C空气温度和11%相对湿度下保存141天(相当于室温下37个月)时,电离PET样品的表面电荷密度至少为58%。

本研究中的试验器械——LAMax左心耳封堵器具有双盘状结构,包括带钩锚定件和通过短中央腰部连接的覆盖盘。试验器械的覆盖盘和锚定件均由镍钛合金网制成,并整合了PET膜,其中覆盖盘中的PET膜经过负电离处理。在犬模型中,使用试验器械观察到了良好的愈合反应和最佳封堵效果,且未发生器械相关血栓(DRT)形成。尽管试验器械具有双盘状结构和创新的负电离PET膜,但据我们所知,尚未有研究评估与其他左心耳封堵器械相比,该试验器械在人体中的安全性和有效性。王建安院士团队发表的最新研究“A Membrane Modification Technique for Left Atrial Appendage Occlusion: A Multicenter Randomized Controlled Trial”,旨在比较采用SMART技术负电离PET膜的新型LAMax封堵器与对照组在NVAF患者中预防卒中的安全性和有效性。

本研究旨在比较试验组封堵器与对照组封堵器在非瓣膜性心房颤动患者中的安全性和有效性,以降低卒中风险。

共有236例患者按1:1的比例(开放标签)随机分配至试验组或对照组,接受左心耳封堵术。有效性终点包括12个月时左心耳成功封堵(残余血流≤5mm)和临床成功(缺血性卒中、短暂性脑缺血发作和系统性栓塞的复合终点)。同时也研究了安全性终点。两组之间的非劣效性界值设定为-7%。

在左心耳成功封堵(试验组93.2% vs 对照组89.8%;P < 0.05)和临床成功(试验组93.2% vs 对照组89.8%;P < 0.05)的有效性终点方面,试验组封堵器不劣于对照组封堵器。两组在12个月时的安全性终点相似。对照组在3个月和12个月随访时的装置相关血栓发生率分别为5.7%和4.6%;试验组未发生装置相关血栓。

本研究表明,使用SMART技术的经导管左心耳封堵术可能有效且安全地预防非瓣膜性心房颤动患者的卒中。尽管需要更大样本量的进一步研究,但这种新技术可能预防装置相关血栓形成,并在介入治疗中具有巨大的应用潜力。

Sung Uk Kwon

韩国仁济大学医学院白一山医院

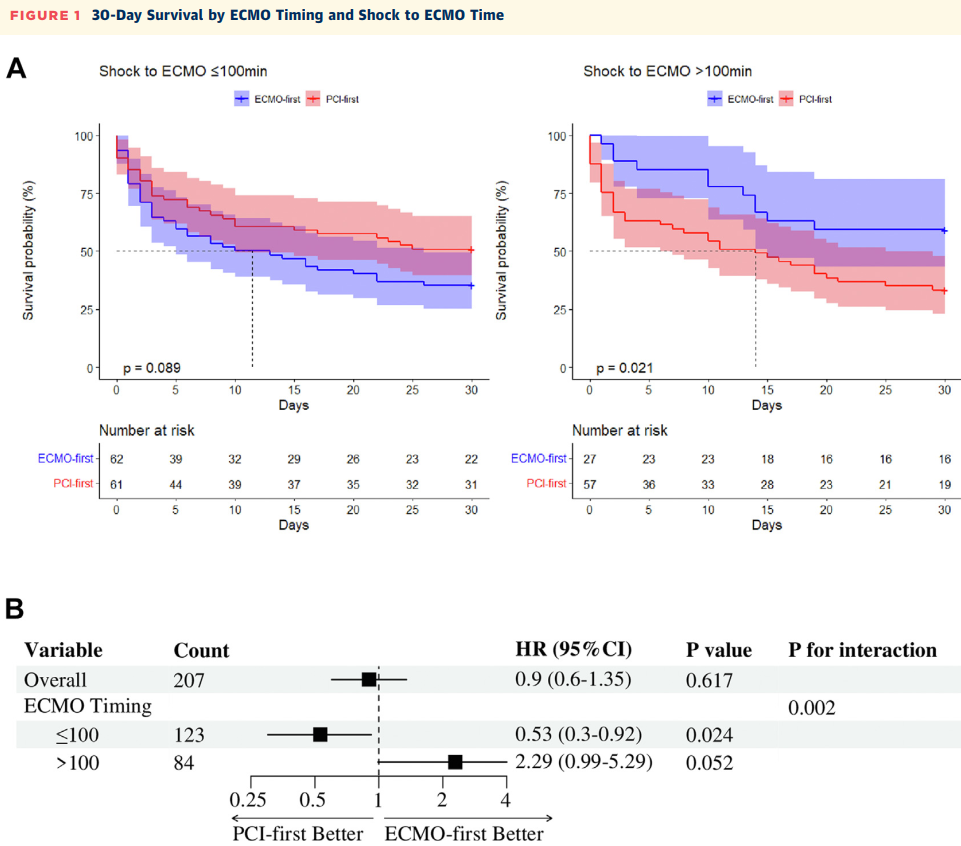

在急性心肌梗死(AMI)伴心源性休克(CS)的患者中,早期血运重建已被证明能提高生存率,AMI-CS患者的高死亡率归因于终末器官的灌注不足,这种不足仅通过早期经皮冠状动脉介入治疗(PCI)无法完全恢复,因此人们一直在进行各种研究以改善这一状况。为解决终末器官灌注不足的问题,其中一项研究使用了临时机械循环支持(MCS),随后又努力确定其最佳使用方法,以改善心源性休克患者的生存率。然而,近期关于心梗死相关心源性休克患者早期启动静脉-动脉体外膜肺氧合(VA-ECMO)的随机对照试验(RCT)未能显示出生存获益。尽管如此,在AMI-CS患者中,VA-ECMO的应用仍不能被排除,因为在目前的RCT中,与VA-ECMO使用相关的因素(左心室卸负荷、撤机、并发症)、主要策略以及VA-ECMO启动的时机并未得到充分考虑。本研究比较了接受PCI前后启动VA-ECMO的难治性CS的AMI患者30天生存率,旨在确定VA-ECMO的最佳时机。

本研究为多中心回顾性及前瞻性观察性研究,纳入了2014年1月至2018年12月期间韩国12个主要中心的1,247例CS患者。其中,693例因急性冠状动脉综合征接受PCI的患者中,238例接受了VA-ECMO。为了评估在急性冠状动脉综合征和CS患者中,VA-ECMO启动时机对预后的影响,最终分析纳入了207例符合条件的患者。根据VA-ECMO启动时机,将患者分为两组:PCI前启动VA-ECMO组(PCI优先组,n=89)和PCI期间或之后因难治性CS启动VA-ECMO组(ECMO优先组,n=118)。

Kaplan-Meier生存曲线分析显示,在AMI-CS患者中,PCI前和PCI后启动VA-ECMO的30天生存率无统计学差异。然而,根据CS发作至MCS应用的时间进行分层后,VA-ECMO启动时机与30天生存结局相关。单变量分析显示,Kaplan-Meier生存曲线表明,在PCI优先组中,在CS发作后100分钟内启动VA-ECMO的患者,以及在ECMO优先组中,在CS发作后超过100分钟启动VA-ECMO的患者,30天生存率相对较高。调整相关因素后多变量Cox回归分析,结果类似。

与近期RCTs一致,本研究也发现,在急性冠状动脉综合征和CS患者中,PCI前行VA-ECMO并未改善生存率。然而,当根据CS发作至VA-ECMO启动的时间进行分层比较时,VA-ECMO启动时机对30天生存率有显著影响。

张辉

复旦大学附属华东医院

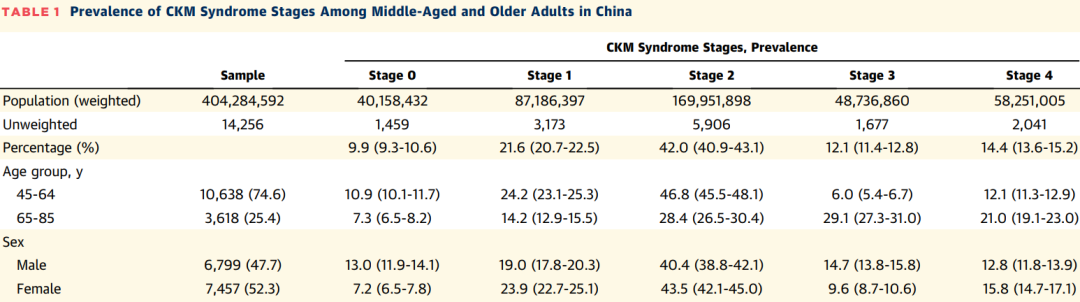

心血管-肾脏-代谢(CKM)综合征作为一种新的分期概念被提出,它反映了以代谢风险因素、慢性肾脏病(CKD)和心血管系统之间相互作用为特征的系统性疾病。CKM健康状况不佳几乎影响所有器官系统,并显著增加心血管疾病(CVD)的风险。CKM分期概念的目的是促进这些慢性疾病的预防、风险分层和管理。近期研究报道了美国成年人中CKM综合征的广泛存在,其患病率随年龄增长,并在不同性别和种族/民族群体中存在差异。CKM综合征的患病率可为医疗保健和公共政策制定提供指导。然而,中国CKM综合征的患病率尚不清楚。因此,本研究旨在利用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)的数据,评估CKM综合征各阶段的患病率。

本研究数据来源于具有全国代表性的CHARLS,该调查覆盖了中国28个省的150个县。所有参与者均签署了知情同意书;研究方案得到了北京大学伦理审查委员会的批准。本研究共纳入了14,256名年龄在45至85岁之间的参与者,他们在2011年和2015年的调查中接受了常规临床检查。通过问卷收集了人口统计学信息(年龄、性别、饮酒情况、吸烟状况、教育程度)和慢性病病史(癌症、中风、心脏病、糖尿病、高血压和肾脏疾病)。测量了体重指数(BMI)、腰围以及收缩压和舒张压(BP)。采集了空腹血样进行实验室检测,包括总胆固醇、高密度和低密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯、血糖、糖化血红蛋白和肌酐。

从CHARLS中纳入了14,256名年龄在45至85岁之间的参与者。其中,平均年龄为58.7 ± 9.1岁。CKM综合征从阶段0到4的总体患病率分别为9.9%(95% CI:9.3%-10.6%)、21.6%(95% CI:20.7%-22.5%)、42.0%(95% CI:40.9%-43.1%)、12.1%(95% CI:11.4%-12.8%)和14.4%(95% CI:13.6%-15.2%)。结果显示,中国约90%的中老年人群受此影响。特别是,早期(1-2期)和晚期(3-4期)CKM综合征的患病率分别达到63.6%和26.5%,凸显了其在中国造成的严重负担。

本研究揭示了CKM综合征各期在中国中老年人群中的广泛患病率。我们的发现强调了迫切需要公共卫生干预措施来早期诊断和预防CKM综合征。

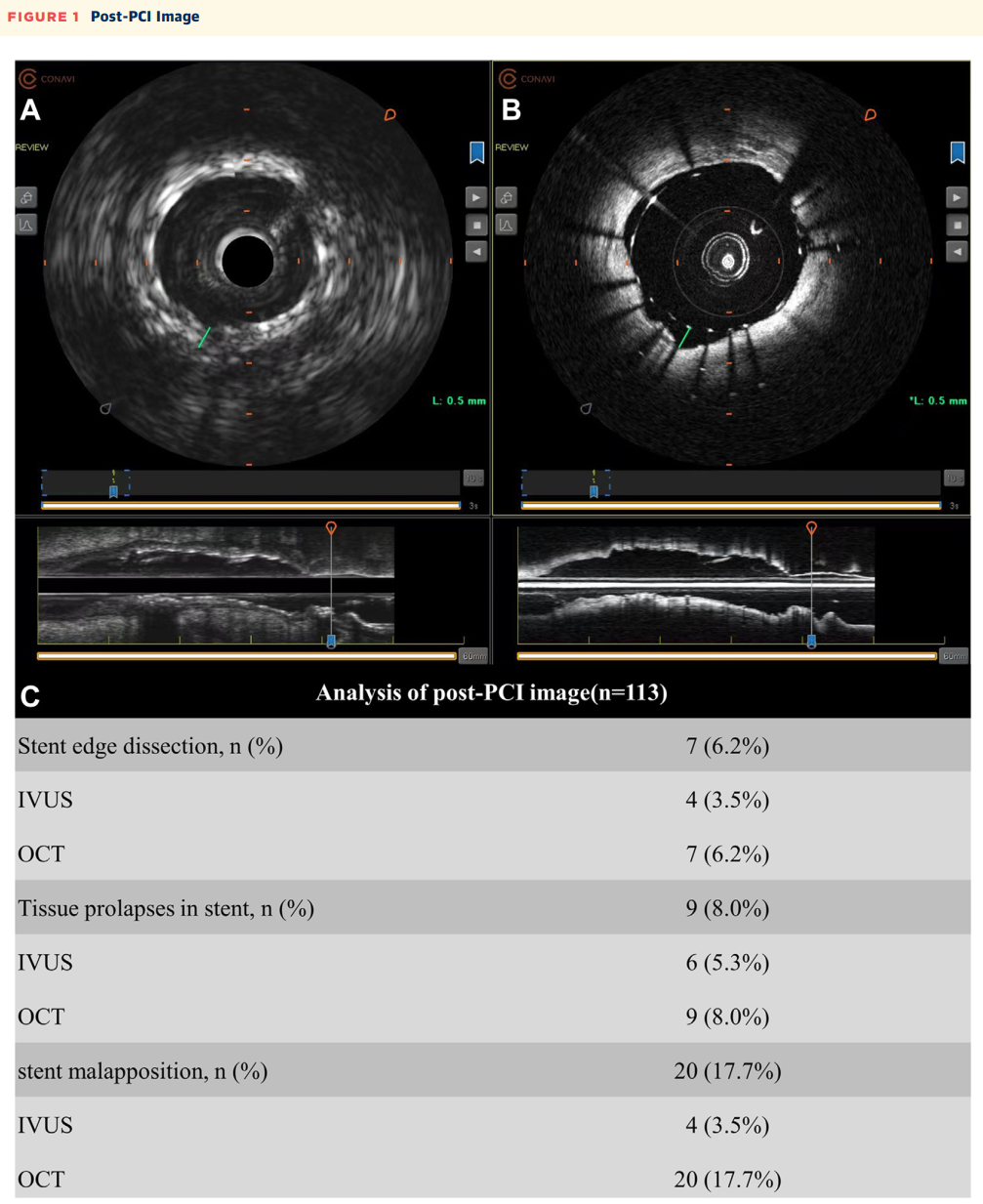

尖端技术

陈韵岱

解放军总医院第六医学中心

在临床应用中,经临床研究证明安全有效的混合IVUS-OCT成像系统可能具有以下潜在优势:

·急性冠状动脉综合征(ACS):IVUS和OCT图像的互补信息能够有助于区分ACS机制的亚型。能够灵活切换IVUS和IVUS-OCT成像模式可能是ACS患者的更好选择。

·斑块特征:高危斑块特征,如斑块负荷、最小管腔面积、脂质含量、纤维帽厚度以及巨噬细胞的存在,是斑块易损性的预测因素,并增加患者未来发生主要心血管不良事件的风险。混合成像可用于改进高危斑块的评估,并为高危患者制定适当的治疗决策。

·药物治疗效果的评估:斑块负荷(通过IVUS评估)和纤维帽厚度(通过OCT评估)的变化与冠状动脉事件的高风险相关,从而可以预测药物治疗的效果。

·支架优化:混合成像结合了IVUS在PCI术前测量中的优势和OCT在PCI术后评估中的益处。在本研究中,经过混合检查后的PCI,8例患者(7%)需要临时支架植入或再次后扩张。

本研究是首项针对新型混合IVUS-OCT系统的多中心临床试验,验证了该系统在中国人群中的成像质量和安全性。

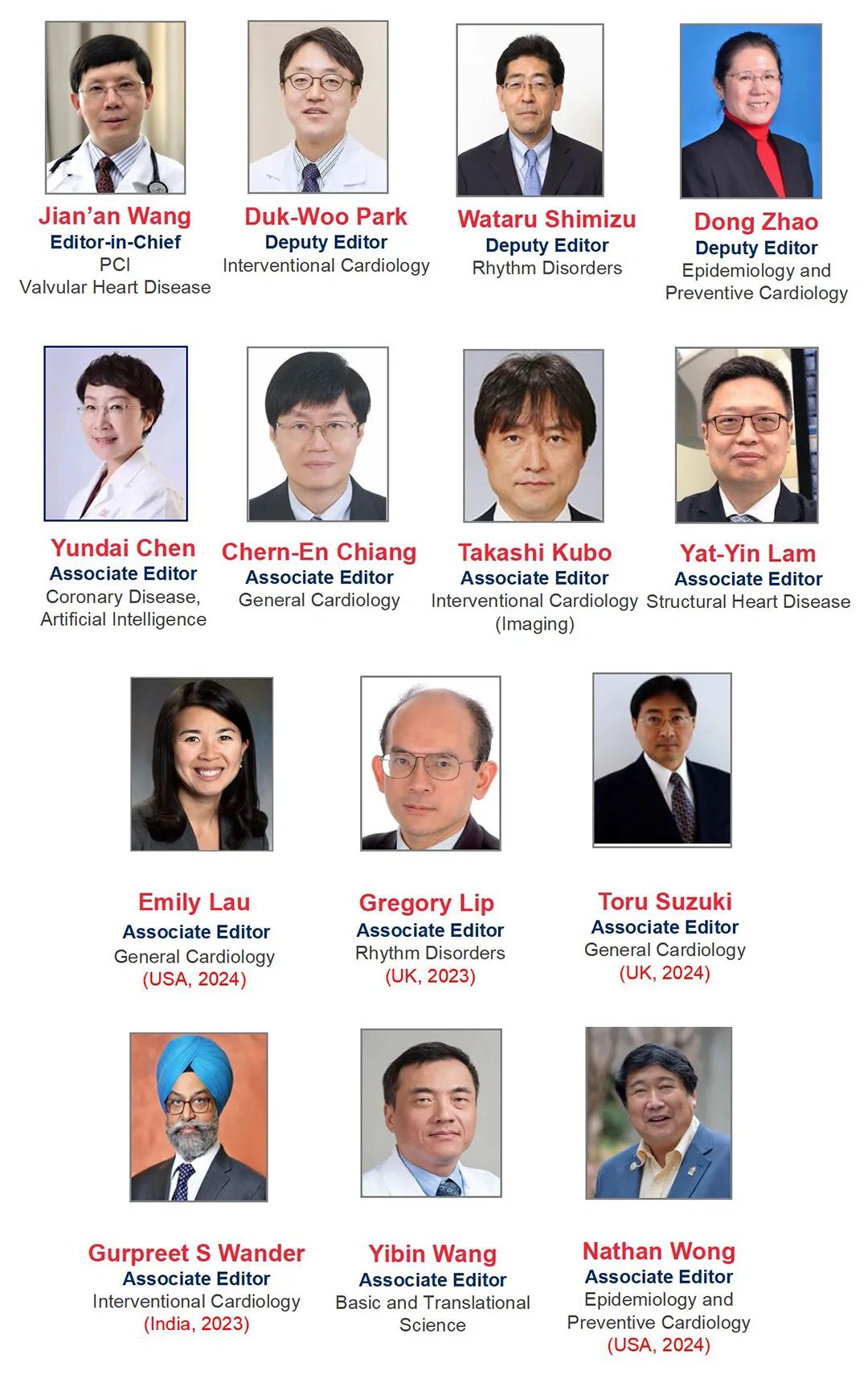

JACC: Asia编委会