卿平

无性别之分的专业

有温度的女性力量

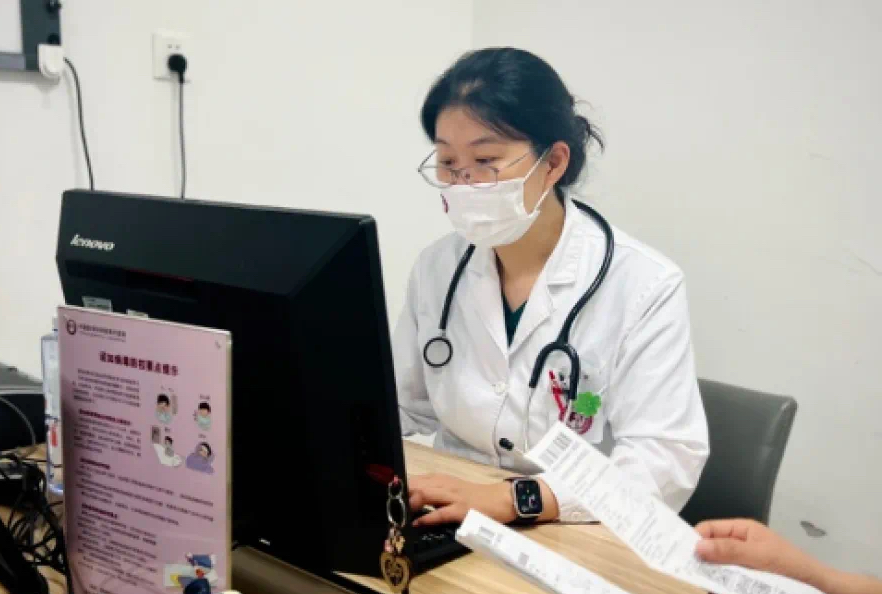

中国医学科学院阜外医院

卿平

心内科主任医师,长期从事于心血管内科临床工作,擅长:各类心力衰竭、心血管危重症的诊治,特别是晚期心衰的评估与治疗。负责左心辅助装置术前评估、优化及植入术后长期管理;担任“中国植入式心室辅助技术规范化培训班”培训导师;撰写《中国左心室辅助装置候选者术前评估与管理专家共识(2023 年)》

从迷茫到坚定的医路初心

选择从医,源于父亲的影响和对医生职业的敬仰。然而,初入职场时的迷茫让我一度困惑。直到遇见急重症医学,那种需要快速思考、精准判断的挑战瞬间点燃了我的热情。“人体如同一个神秘的小宇宙,充满了未知与可能,每一次探索都让我感受到医学的深邃与魅力”,看到患者康复时的那份自豪感,更是无可替代。

多学科协助中的女性力量

“人工心脏的植入不仅是一个技术,患者的管理更是一个复杂的系统工程,需要多学科参与进来。人工心脏患者的预后、心功能恢复等都与患者全流程管理密不可分。” 阜外医院人工心脏团队中患者术前评估、围手术期ICU管理、术后长期随访以女性医师和护理人员为主。在医学领域,专业医学知识、逻辑思维、分析能力甚至体力要求并无性别之分。

在患者治疗方案的制订和患者护理方面,女性医护人员展现出独特优势。例如她们通常能更加细腻地考虑到患者治疗需求、更加敏锐地捕捉到患者病情的细微变化,这种对“蛛丝马迹”的洞察力,使她们在早期发现潜在问题、指定全面的方案时更具优势。

“针对不同的患者,我们会根据患者的实际情况选择人工心脏。例如说最近我们病房有一位体重大、心脏也特别大、右心条件特别差的患者,那么我们国内流量最大的那款泵就会比较友好,因为它劲儿大、流量充足、对右心功能有一定的帮助”。

另外,女性医护人员往往具备更强的共情能力,不仅能提供专业的治疗,还能给予情绪无助的患者温暖的安慰,帮助他们尽快走出心理困境。此外,许多女性医护人员身为母亲,会自然地将这种母性关怀融入护理工作中,更愿意投入精力去关心和帮助患者。

性别不是限制女性患者应用人工心脏的门槛

从医学角度而言,女性重症心衰患者往往体型消瘦,身体基础条件相对较弱,这在一定程度上增加了女性患者进行重大外科手术风险。在社会层面,家庭在面对女性重大疾病的医疗支出时往往更为谨慎,这种经济考量也在无形中影响了治疗选择,所以人工心脏使用者中仅有约为10-20%为女性。

然而美国Intermacs统计数据以及阜外医院长期随访数据带来了积极的启示:只要平稳度过围手术期的出血和感染风险,加之女性患者术后普遍自我管理更好,所以人工心脏治疗在男女患者中的生存率几乎无差异,甚至女性患者预后效果略优于男性。这些证据表明,性别不应成为限制女性患者应用人工心脏的门槛,关键在于对患者个体情况的精准评估与围手术期的精细管理。

“每次患者复诊时,看到患者们焕然一新的状态,我都深感震撼。他们不再像术前那般虚弱,而是容光焕发,仿佛经历了‘脱胎换骨’般的蜕变。倘若在街头偶遇,我甚至可能认不出”。

患者们都非常乐于分享出院后生活的点滴变化。不仅是他们自身,整个家庭都迎来了新生。术前,患者往往需要家人轮番照料,家庭生活也因此陷入停滞,一旦病情发作,整个家庭便陷入一片混乱。术后,患者的身体状况显著改善,情绪也更加稳定。家人不再需要时刻守候在旁,患者也会逐渐恢复并开始承担部分家务。整个家庭的氛围也因此变得轻松而和谐。

这种从病痛到康复的转变,让我深刻感受到人工心脏的力量:它不仅拯救了患者的身体,也重塑了整个家庭。我们手握的不是冰冷的器械,而是丈量人性温度的标尺;我们修复的不仅是衰竭的脏器,更是人类对生命永不熄灭的信仰。

蒋女士

与人工心脏共生的

自在人生

EVAHEART长期型人工心脏使用者

蒋女士

“果敢决策,让我赢得了生机”

我原本从事培训讲师工作,平时也很少去医院,从未曾察觉过身体或者心脏的不适。

2022年的一场车祸改变了这一切,车祸的猛烈撞击导致血管内斑块脱落,从而心衰急速加剧,住院期间甚至突发心脏骤停,情况危急。

我记得当时躺在ICU插着气管无法说话的我,只能通过写字与丈夫及家人交流,我还曾在纸上写下了“我想回家”。鉴于当时的情况很难在短期内匹配到合适的心脏供体,所以我在浙江大学附属第一医院植入了EVAHEART长期型人工心脏。

当时有3款人工心脏可以选,但只有永仁心获批可以用于长期辅助。在网上看了很多新闻后,我也果断地选择了用永仁心,很简单,我就想药监局的审批人员肯定比网上的自媒体专业很多。

大家可能普遍认为女性更容易犹豫不决,尤其是面对重大决策的时候。但是可能因为年轻时,我经常走南闯北所以性格果断,行事风风火火,这种特质在关键时刻发挥了决定性作用。当医生建议植入人工心脏时,我和家人几乎没有犹豫,迅速做出了决定。“正是这份果断,让我术后恢复迅速且顺利,重获新生”。我曾目睹一位熟人因迟疑太久,导致其他器官衰弱,最终痛失治疗时机。因此,建议心衰患者及早就医并果断选择适合自己的治疗方式,这样才能为自己和家人争取更多时间。

“活得自律,才能活得自在”

出院之后的我格外珍惜现在的每一天。术后初期,家人的支持和帮助至关重要。那时的我虚弱无力,衣食住行都依赖家人的照顾。但随着体力恢复,我遵循医护人员的指导,已经熟练掌握人工心脏的日常维护,适应了与人工心脏共同生活,如今生活已能完全自理。

我去医院复查时,都会时常将自己的康复经验分享给其他病友,似乎又当起了“人工心脏讲师”。交流中,我了解到部分病友术后过度依赖家人照顾,"缩在家人身后,最基础的换药、监测都不愿意自己做”。我觉得大家都应该对自己的健康负责,长期让家人单方面的付出和照顾也容易引发家庭矛盾。“活得自律,才能活得自在”。

“终于可以去看海了”

现在,我的日常生活充实而有序:早上我会骑电瓶车或者步行去菜市场买菜,回来后为家人做饭。闲暇之时还在家制作手工针织娃娃和花束,这些作品在网上颇受欢迎呢。

“EVAHEART人工心脏已经帮我实现了‘回家’的愿望,我现在习惯并依赖着它。

以前,因为患有心脏病,远行的时候总是有点担忧,所以一直没有出去旅行。

现在我有了新的愿望——‘等海边起南风了,我想和家人一起去海边看潮起潮落’。”

AN博士

重塑生命律动的

“她”智慧

永仁心医疗研发副总裁

AN博士

AN博士毕业于Postdoc Fellow at University of Pennsylvania,具有二十年创新医疗器械研发经验,曾任全球知名医疗器械公司研发中心首席科学家。美国毒理协会认证的毒理专家(DABT),持有政策法规专业证书(RAC)及美国质量协会颁发的六西格玛黑带证书(CSSBB)等。

从“兔子杀手”到医疗器械研发中心首席科学家

我一直觉得自己的学术之路属于“非正常路线”,我先在国内完成生物本科,随后远赴海外继续攻读药理和毒理学博士,专注于心血管领域。博士期间,为了进行心血管活性相关研究,我几乎每天早上都要解剖20多只兔子。每一次解剖,都是对生命的尊重与对科学的追求。在此要特别感谢那成千上万只小兔子帮助我在专业研究领域前进。

毕业后的一段时间,我留在美国并入职一家全球知名的医疗器械公司,公司里华人本来就很少,华人女性更是只有我一个。医疗产品研发除了在校期间学习的知识,还涉及品质管理、注册法规等多领域知识,“虽然入职时我不懂,但是我要用最短的时间成为这门学科的专家”。所以我给自己设立了清晰的目标和执行计划,确保完成原本就高强度的本职工作同时,我逐步攻读并取得了品质管理相关MBA学位,考取了政策法规专业证书(RAC)等认证。所以没过多久全公司都知道了公司有一个“很厉害的华人女生”。

细节中的温度:女性视角下的医疗器械设计

我也曾遇到过性别刻板印象,比如我和几位男性下属一同参会,初次见面的合作方下意识地认为男性同事是我的上级,紧紧地握着我男下属的手。但这些“刻板印象”从未影响我。我合作的男女工程师比例相当,性别从未对工作成绩或效率产生影响。相反,我们在研发中会考虑性别差异化设计,对我来说,我坚信职场不应有性别偏见,不会因性别区分岗位。

以人工心脏为例,其核心功能并不因性别而异—毕竟,心脏的生理结构在男女之间并无显著差异。但在人因设计上,我们却格外用心。我们深知细节的力量,产品研发或者改进时,我们经常邀请不同部门、不同背景的同事进行头脑风暴,力求提前预见各种用户需求,并且不断持续的优化和升级产品,确保产品不仅“能用”,更要“好用”。

2019年,我们推出了中国第一款人工心脏永仁心EVAHEART,这也是获得国内唯一获得长期适应症的国产人工心脏系列。2022年,我们升级推出了全球独创的Bioflow®无插入血管,2024年,我们推出了第二款长期植入血液泵EVA-Plusar™。同时今年我们即将推出全新一代小型轻量化控制器。平均1.5年推出一款重磅新产品,这种研发速度,在重症心脏病领域算是比较出色的。这些产品的升级不仅提升了性能,更注重了患者的舒适性与便利性。

技术是用来救命的,但细节才是温暖人心的。我们始终秉持“不仅让患者活下来,更要帮助他们活得更好”的理念。作为女性研发者,我们以细腻的视角和共情的能力,将温暖融入每一个设计细节,让科技注力生命。

结语:人工心脏以科技之光点亮生命希望,而三位女性的故事让我们看到,在医学的星辰大海中,女性力量是穿透阴霾的温暖光束。卿平医师以专业打破性别藩篱,蒋女士以果敢赢得新生,AN博士以细腻赋予科技温度——她们在手术台、病房与实验室的坚守,诠释着“生命至上”的终极信仰。当人工心脏的搏动与女性的智慧、勇气同频共振。在三八节这个特殊时刻,愿每个生命都能被温柔托举,每份坚韧都能照亮前路。

扫码进入【永仁心】

人工心脏LVAD学术专栏