又是一次抉择。

苏北人民医院心脏大血管中心的病房内,一位患者心力衰竭已经到达终末期,在没有合适供体的情况下,临床上改善患者生存状态的方法只有植入左心室辅助装置。然而,患者曾在一年前接受心脏搭桥手术,若按照常规位置缝合左心室辅助装置的出血管,必将损坏搭桥手术建立好的桥血管结构。

苏北人民医院

唐程斌教授

如何在避免二次开胸的同时,尽最大可能保留患者桥血管?

摆在科室主任唐程斌教授面前的选择有两个:

一种方案是传统开胸游离,有可能损伤心脏桥血管,这样有非常高的手术风险,如大出血等严重并发症及更严重后果,而且创伤巨大。另一种方案是采用微创改道的方法,不仅微创,而且可以不影响桥血管的正常使用。但是在国际上的成功报导还非常少。

应该怎么选?

在与患者及家属充分沟通后,唐程斌教授决定选用后者。

事实证明,这是一个极具开创意义的双向奔赴。二十天后,当患者走出苏北人民医院的大门时,体重已比以往重了约90克,这是体内人工心脏的重量。而这颗人工心脏带来的,不仅是患者之后完全不同于以往的生活质量,还为临床上许多情况类似的终末期心脏病患者提供了一种人工心脏植入新方法。

01

保卫桥血管

一切还要从此例手术本身说起。

手术对象为一名70岁男性严重冠心病患者,一年前因急性心梗曾在苏北人民医院接受过冠脉搭桥手术,术后桥血管表现良好,心脏供血问题得以妥善解决。然而,由于患者术前心肌梗死范围较大,术后一年后出现了低EF值、反复心衰等症状,被再次收治入院。

入院后,唐程斌教授对患者施以药物治疗以维持心脏功能,但在反复多次调整药物治疗方案后,患者症状仍无法得到明显改善;考虑到患者年龄较大且病情严重,无法等待心脏供体,于是便决定为其植入左心室辅助装置(俗称人工心脏),以提高患者生存质量,延长生命。

区别于既往手术经验,此例人工心脏植入手术的难点有两大方面。

首先,按照传统人工心脏植入方式,患者需要经历二次开胸,而心脏在经历过一次开胸手术后,胸腔内的器官往往会发生粘连,二次开胸在游离心脏时很可能由于术中粘连分离较多导致手术时间增长、术后出血风险及再次手术止血风险的加大。

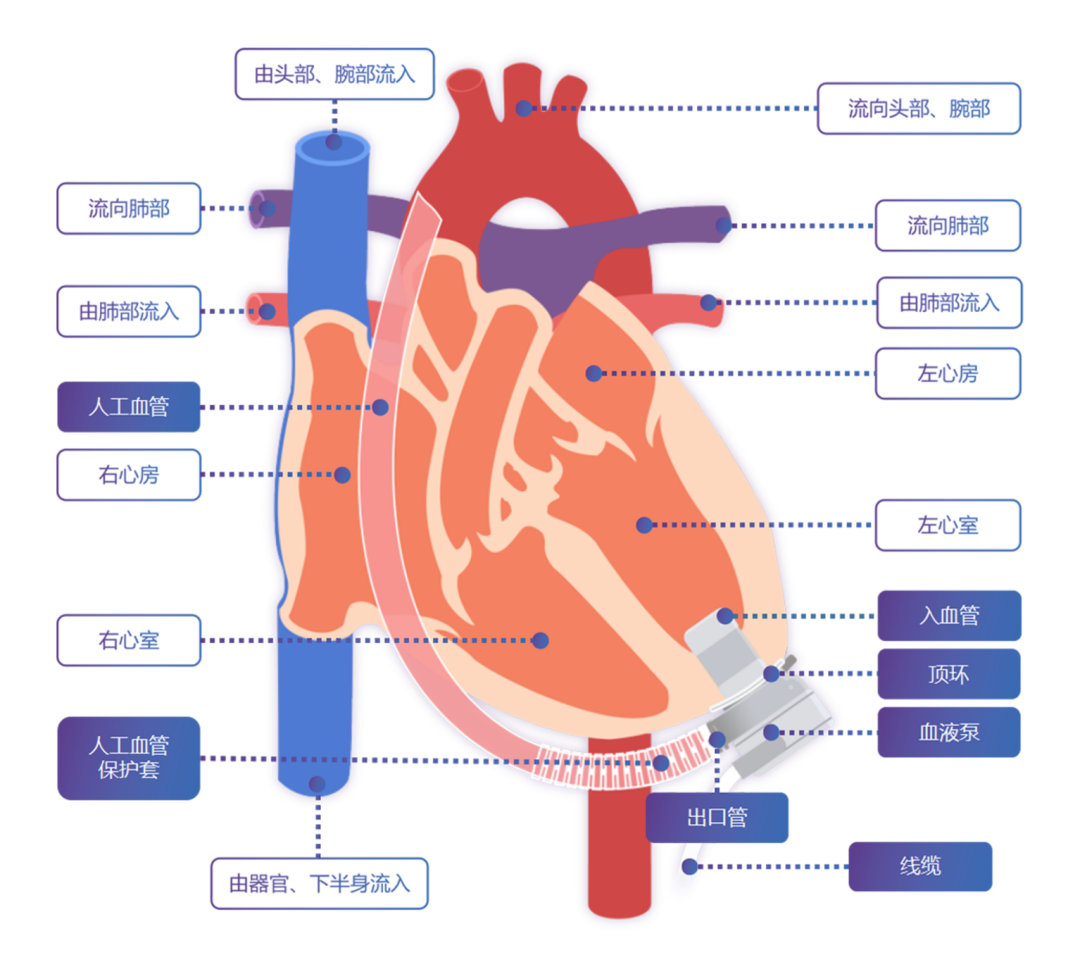

其次,传统方法植入人工心脏时要将设备的出血管从心脏右侧伸出,连接至升主动脉处,而本例手术对象的主动脉处存在着多根桥血管,这样的操作很可能会对桥血管带来损伤,术中一旦出现桥血管破裂的情况,也会造成难以挽回的结果。

因此,唐程斌教授只得“另辟蹊径”。

通过翻阅国内外文献期刊,唐程斌教授发现国外曾报道过类似情况的手术,术者采用左前外切口将心室心尖充分显露后,把人工心脏的血泵按照常规方法缝合在左心室处,但却将人工心脏出血管缝合在降主动脉。

然而,这样的方法虽然避免了出血管吻合位置对桥血管的影响,但是出血管的位置因为在降主动脉,血管的方向并不符合生理,此时人工血管射出的血液方向将会与降主动脉血管形成对冲血流,长期以往很有可能会对患者远期血流动力学造成影响(参照下图)。

由此,唐程斌教授希望在此基础上展开进一步探索,提出可以按照国外手术方式在患者左胸肋下位置选取切口位置、按照传统方式放置血泵,但不按照国外手术方式吻合出血管位置,而是将人工出血管“改道”心脏左侧伸出,通过胸腔向上与主动脉弓连接,以为患者谋求更好的远期获益。

02

95%的把握

然而,这样的手术方式虽然是由国外成功术式改良而来,但追根究底此例手术仍属于开创性的。更何况心脏外科手术操作复杂精细,一些听起来轻而易举的操作实际上却难如登天。

“一方面,在手术过程中心脏从股动静脉插管后,即使在体外循环辅助支持下仍然是处于颤动状态,由此导致手术难度增加;另一方面由于主动脉弓的位置较深,这就要求我们在做吻合时需要保证每一针都不漏血,因为一旦缝合完成之后出现漏血的情况再加止血针就非常困难,这样操作距离非常远,很难够得到。”

唐程斌教授表示,手术其实要比传统开胸手术大很多。术前他和团队同样也经历过反复多次讨论,论证手术可行性。而在此之前团队也曾有过左前外切口入路冠脉搭桥、二次开胸人工心脏植入和累计近20例人工心脏植入手术经验,形成了一个成熟的操作体系。

“起码我觉得每个手术你要有95%以上的把握性,你才可以去做这样一个手术,如果把握性不大我们是不会和患者建议做这样一台手术的。”唐程斌教授在术后采访中表示,包括这台手术在内,团队有95%以上的把握能做成功。

与此同时,团队在植入的左心室辅助装置上也进行了仔细对比和筛选。

出于安全性考虑,团队选择了深圳核心医疗自主研发的全磁悬浮人工心脏——Corheart® 6植入式左心室辅助系统。一方面,这颗人工心脏的血泵直径为34毫米,重量仅有90g,比市场现有的磁悬浮人工心脏直径缩小40%,重量减轻50%,是目前为止全球体积最小、重量最轻的全磁悬浮离心式左心室辅助系统,由此可使得手术侵犯性更小、切口更小、更利于患者术后恢复。另一方面,Corheart® 6的体外部件重量轻,仅有800g,电池功耗也更低、续航时间长达33个小时,能有效提高患者的生活质量。因此,综合所有因素考虑,团队选择了Corheart® 6。

“我们是建立在前期有很多准备的情况下才决定开展这样的手术。” 唐程斌教授强调。

一切准备就绪后,11月15日,唐程斌教授带领医院心血管外科、体外循环、麻醉科、心脏超声科等由多学科专家组成的团队正式开展人工心脏植入手术,术中团队于胸骨旁左侧第四肋间做切口,切开心包、显露心脏后,经历体外循环建立,低温诱颤,泵体定位、心尖打孔、缝合泵体、出血管吻合等系列操作后,成功将一枚约90g的Corheart® 6安装在患者心脏上。

随着心脏复跳,Corheart® 6也随之开始正常运转,辅助左心室完成泵血功能。患者生命体征恢复平稳,标志着手术圆满成功。

术后,患者在核心医疗的临床技术支持人员的专业指导下进行运动康复,学习如何收纳、使用人工心脏体外控制器及更换电池,当前已于12月4日顺利康复出院。

03

20例人工心脏植入经验

这并不是唐程斌教授团队的第一例人工心脏植入手术。

正如前文所言,截止此例手术前,团队已有近20例人工心脏植入经验。

根据中国医学科学院阜外医院胡盛寿院士报告显示,截至2023年10月,全国有85家医院共完成超500例植入式心室辅助装置的应用,从全国范围来看,全国有16家医院植入超过10例,8家医院植入6-9例,61家医院植入1~5例,主要集中在中部、东部地区医院。可见,人工心脏作为一项在国内心血管领域新兴不久的医疗技术,国内拥有如此多植入经验的医院并不多见。

而唐程斌教授能取得这一成绩的原因很大一部分与其较早关注到这一前沿技术有关。他在采访中解释,大约十年前,他就曾听闻国外的人工心脏在临床上表现良好,为众多终末期心脏病患者提供了心脏移植前过渡治疗手段,令人印象深刻。后来在临床工作中,唐程斌教授也经常会遇到扩心病、终末期心脏病患者在等待心脏移植的过程中遗憾离世。

在国内心脏供体有限,而近几年人工心脏技术飞速发展的前提下,唐程斌教授也在此期间对终末期心脏病患者的手术治疗展开思考,认为心脏移植并非解决终末期心脏病患者的最优解,只是临床上所有治疗方法均无效的情况下,疾病治疗的最终归宿,并提倡临床上应注重终末期心脏病患者全生命周期管理。

“比如一位扩心病患者年龄已有70岁,预期寿命较短,在国内心脏供体有限的情况下,是否可以考虑使用人工心脏?再比如一位缺血性心肌病患者EF值较低,围手术期较为危险,是否可以先行人工心脏辅助治疗,让患者带泵生存几年,再通过桥血管辅助休眠的心肌复活,或者通过药物、起搏器治疗,帮助心脏恢复功能。”

因此,当听闻国产人工心脏获批上市的消息后,唐程斌教授便开始积极拥抱这项技术,同时在既往心外科手术经验的基础上不断探索新方法、突破人工心脏植入方式新边界。

今年2月,团队完成了国内首例成功完成二次开胸左心辅助手术;10月,团队成功开展了微创小切口不停跳人工心脏植入,成为全国第五个开展微创小切口不停跳技术植入的心脏中心……就在采访当天,12月8日,团队还如期开展了院内第20例人工心脏植入手术,患者80岁高龄,系目前国内接受人工心脏植入手术年龄最大的患者。

对此,唐程斌教授也感慨颇多。

他谈到,20例人工心脏植入手术的完成无论是对团队,还是对他个人来说都是一个里程碑式的事件。当前国家对人工心脏培训基地的建设要求中明确指出需要术者完成20例人工心脏植入手术。因此,唐程斌教授也希望未来能带领团队进一步精进技术,对自身提出更高要求,努力带动周边地区医院人工心脏植入技术发展,为区域内终末期心脏病患者提供诊疗新方法。

立足临床需求,唐程斌教授也对未来人工心脏技术创新提出了构想。他认为,未来人工心脏应该朝着以下三个趋势发展。

1、性能更安全、更稳定。

2、泵体、电池体积更小,让手术越来越微创化。

3、增强电池续航能力,受手机已经实现无线充电的启发,设计出可以无线续航的人工心脏。

“我们都希望带给患者更高的生存质量,这其中有两个维度,第一个维度是患者可以维持基本的工作生活,从术前可能连路都走不了、胸闷气喘严重、反复住院用药,到术后可以上街买菜、正常工作,恢复术前大部分生活状态。第二个维度则是患者可以在术后变得与正常人无异,工作生活不受限制。”

唐程斌教授解释,人工心脏术后患者需要从体内引出一根电线连接至随身背包的体外电池,这样也导致患者无法进行游泳、泡温泉及一些强度很大的运动,同时患者还需要随时注意电池电量,及时为电池充电,这在某种程度上为患者生活带来了一定的不便,也是除价格原因以外,导致不少终末期心脏病患者对人工心脏技术保持观望态度的原因。

“确实是有不少患者在等待过程中没有了的,因为终末期心脏病患者病情一般都很严重了,他很有可能第二天早上起来人就没有了,这是很可惜的。” 唐程斌教授说道。

04

90后科室主任

唐程斌 教授

苏北人民医院

心脏外科专家,心脏大血管中心副主任(主持工作),主任医师。担任扬州市医学会胸心外科分会副主任委员,国家心血管病中心微创委员会青委,江苏省医学会心血管外科分会委员,江苏省医师协会心血管外科分会委员,扬州市“十大杰出青年”。可以熟练完成包括左心辅助(LVAD)置入术,A型主动脉夹层全弓置换,B型主动脉夹层杂交手术,Bentall/David手术,不停跳搭桥,改良Morrow手术,室壁瘤切除手术,各种类型瓤膜修复置换等几乎所有成人心脏外科手术最困难部分,手术成功率超过98%以上。尤其擅长微创胸腔镜手术,二次心脏手术及大血管疾病手术。在苏中苏北心脏大血管领域完成多项“地区首例”的高精尖技术,40余项技术填补区域空白。

简历上看起来不过的短短几行字,却是唐程斌教授用15年如一日的努力与汗水写就。

“传统观念里会认为心脏外科的主治医师必须是四五十岁,头发白到一半了或者全白的老专家,其实这个对也不对。” 唐程斌教授谈到,既往心外科医师在上手接触一些难度大、复杂程度高的手术时往往时间会比较晚,有的人会在40岁左右,而此时这些医师的学习能力较以往会有所下降,积累的病例就会不够多,等真正能做主治医师的时候可能有50岁左右,这是传统的印象;而唐程斌教授则是实打实的在心外科苦学苦干了15年,且15年的每一天几乎都是在勤奋刻苦中度过,有着坚实的心外科实践能力的积淀。

“成为心外科医师的路上没有捷径可言,很多人会误会我是有捷径的,什么随便找个中心突击一两年就怎么样啦,这是个误区,我是扎扎实实的经历了15年的临床积累,每天都跟‘打了鸡血’一样。当然,不管身处哪个行业,都需要别人给你机会,我不否认自己有一定的机遇。”

时间是最好的注脚,来到苏北市人民医院的短短几年时间里,唐程斌教授也交上了一份亮眼的成绩单。

在唐程斌教授的带领下,医院心脏大血管中心已从过去的基本不开展大血管疾病手术,到如今发展成为除了心脏移植和新生儿心脏手术不做之外,其余心外科手术几乎都能独立开展的综合型大血管中心,科室四级手术比例逐年增高。

对此,唐程斌教授也表示,近些年科室的确一直在开拓创新,其中很大一部分原因是团队会在平常手术时刻意跳出手术舒适区,每当团队会在一类手术例数达到一定数目后选择“放弃”这种成熟的方法,转而吸纳更多新鲜的知识或技术,选择挑战难度更大、但对病人来说获益更好的方法进行操作。

“让病人更安全、更微创,更获益,这是我们始终的追求。”

基于此,唐程斌教授同时说道,由于科普教育的深度不够,加之媒体炒作,导致许多人还在刻板的认为心脏外科创伤巨大,会在术后造成患者生活或劳动能力的损失,或是某一类术式只有国内的几家医院、几位医生能做,让心脏外科令人望而生畏,不再被真实地看到。

如何推动医院心外科继续开拓创新,让区域内患者在家门口就能享受到高质量的手术服务;如何深化科普,让更多人正确认识,了解心外科,以至愿意在区域内接受心外科手术治疗……这些都还需要唐程斌教授耗费更多个15年,跳出更多的舒适圈。

至于以后的15年要怎么做,未来的舒适圈要怎么跳,唐程斌教授的答案已了然于胸:

“通过一台一台手术的成功,不断加强对自身能力的磨炼。”

专注前行,一切自有回答。