目前,第七届“中国好术者”第一阶段区域赛正如火如荼地进行着,全国26省的优秀青年心电生理医师们汇聚一堂,分享手术病例、交流技术经验、展示青年术者风采,并接受各地心电生理专家学者评审、点评。

在刚刚结束的江苏大区赛中,江苏省人民医院陈信光医生以精彩的案例分享、优秀的大赛表现摘得桂冠。赛后第一时间,严道医声网对陈信光医生进行了专访,邀请其为我们讲述青年电生理医生的成长历程与感悟。

陈信光医生病例分享

“好术者”的精彩

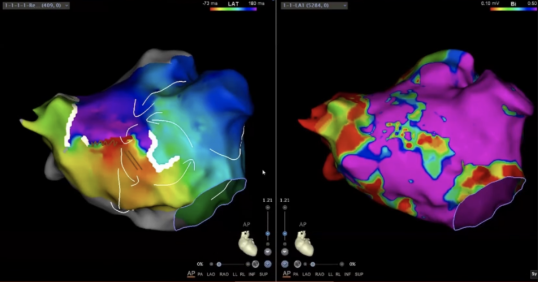

比赛中,陈信光的汇报为一例房颤合并左房房速病例。江苏大区赛评委,徐州医科大学附属医院张超群教授称其分享“非常精彩”,“用了新的系统,操作非常细致,不仅对原本的左房机制做了改良,还对消融过程中诱发的房速进行了干预,最后的结果甚至达到了我们最希望看到的‘理想状态’。”

对于比赛的结果以及收获的肯定,陈信光表示喜悦的同时又感到一丝压力。“喜悦来自于能从江苏赛区这么多优秀的选手中胜出,是对我自己多年在电生理学习研究的鼓励和鞭策,也是对我们电生理团队的人才培养模式的一种认可。”

电生理带来的幸福

“电生理领域研究能让人生出幸福感。电生理理论博大精深,伴随着新技术的发展可以衍生出无尽的可能。”

六年前,研究生在读的陈信光和电生理“初相识”,感觉既陌生又惊喜。“那时候电生理三维远没有现在这么普及,第一次看到三维电生理对于整个心脏动态特征和数据的呈现,那种视觉冲击真的很炫酷。”

之后,陈信光便在导师张凤祥教授的指导下开始深入电生理基础理论和技术研究,“当时觉得这是一门很有发展前景的学科,现在也这样认为。技术日新月异,前辈们的探索开辟了一片崭新天地,我们有什么理由不继续前进呢?”

学术技术相辅 信任勇气为伴

“每一个小问题的解决都有可能使电生理领域的研究向前,现在还有太多问题需要我们去探索了,我想这也是它的迷人所在。”结合自身经历,陈信光认为学术研究与临床实践,二者相辅相成。学术研究可以推动临床实践的发展,临床实践可以为新的理论研究提供信息支撑与验证,在电生理领域学习的过程中,二者的结合让陈信光为之着迷。

“对于我们电生理手术医师来说,通过手术方式解决的每一个病例都会带来很大的成就感和动力。但是不得不说,这是一场需要患者和医生配合才能打赢的仗,其中最有效的配合就是信任。”

陈信光回忆自己曾和导师做的一例器质性室速ICD案例:患者受多年室速的困扰,经过评估,发现如果手术,整个过程将极为复杂,成功的结果与高风险相伴。“当时我们坦诚地和患者做了沟通,把种种顾虑以及相应的方案讲清楚,对方反而鼓励我们,说‘医师您放心大胆地做,风险我担着,您尽管发挥,有什么招数尽管使出来,失败了我也认命,不怪您’。”

八个多小时奋战,经历种种,手术最终成功。“无论是病人还是医生,我们的目标都是一样的,信任其实为双方都带来了勇气和决心,去攻克难关,战胜疾病。”

知识储备与专业技术是一个“好术者”的两大基本素质。

陈信光医生和他的团队伙伴在一起

采访的最后阶段,陈信光讲出了自己对于一名合格电生理医生的理解:不断学习更新国内外诊疗知识和技术、技术操作严谨规范,在对病人负责的基础上大胆创新,当然还有持之以恒的探索精神,这些最终都会成为一个医生的价值体现,造福每一位患者。